|

|

Pour les chroniques précédentes de nos correspondants

cliquez sur

ce lien .

|

|

|

Simon Popp

Simon Popp

Misogyne, moi ?

«C'est sûr, c'est sûr...», comme disait mon ex-confesseur (un jésuite).

Entendons-nous d'abord sur la définition du mot «misogyne» :

«Misogyne (du grec ancien μῖσος / mîsos, "haine"

; et du préfixe gyno-, "femme, femelle") :

personne qui a un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des femmes

motivé par leur sexe biologique.»

En fouillant un peu, on peut lire dans certains dictionnaires, dans

le plus pur des styles académiques, que :

«La

misogynie] peut se manifester par des comportements violents

de nature verbale, physique ou sexuelle, pouvant dans des cas extrêmes aller jusqu’au meurtre.

La misogynie peut se manifester au sein des deux genres (hommes et femmes).

Le terme est sémantiquement antonymique à celui de misandrie (sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard d'un ou des hommes).

Dans certaines analyses féministes, la misogynie s’inscrirait dans un contexte d’oppression systémique et patriarcal.»

Ce que je comprends de ces définitions (qui me semblent toutes avoir

été rédigées par des hommes de loi) me pousse à dire ceci : Quand on me traite de misogyne, il

m'arrive plus souvent qu'autrement de penser aux pamphlets de Céline

pour me convaincre qu'il était aussi antisémiste que je suis

misogyne. Je ne

connais pas assez Céline pour savoir s'il était vraiment anti-juif.

J'en doute. Contre la stupidité humaine, oui, et de là, j'en ai conclu

il y a longtemps que dans tous ses écrits, particulièrement dans ses

si peu connus pamphlets,

il a tenté, à la manière de Lautréamont, de décrire l'humanité

de façon si demesurée qu'on finirait par la trouver grotesque au point

d'oublier qu'elle manifeste souvent une certaine grandeur ; sauf qu'il a oublié de

faire surgir de ses - encore une fois - si peu connus pamphlets

les icônes que l'on voit apparaître à la fin de l'Andrei Rublev

de Tarkovsky. Pensez-y un moment : est-ce que Hitler et sa bande auraient

pu avoir accès au pouvoir en distribuant avant d'être démocratiquement

élus des écrits comme ceux de

Céline ? Que

je lance à l'occasion des flèches - très peu vénimeuses - vers la

gente féminine (elle nous en lance tout autant et de la même variété -

quoi ? il faut savoir rire de soi), je ne les lance jamais pour les

blesser ; je m'adresse indirectement, je crois, à leur vanité - qu'est-ce que je dis là ! -

au plutôt système d'auto-défense

qu'elles adoptent trop souvent vis-à-vis la moindre

remarque ; ce qui me laisse supposer que'elles sont convaincues que mes flèches sont de la même catégorie que les véritables attaques

anti-femmes de, par exemple, ceux qui veulent, au XXe siècle, leur interdire,

dans certains pays ou certaines régions, le droit de vote ou, pire

encore, le droit à l'avortement - ou encore pire : dans ces milieux où

leur statut est celui d'esclaves. Mesdames,

je n'aurais aucune difficulté à rédiger des libelles diffamatoires ni

de subtils diatribes contre votre sexe. Je n'aurais qu'à répéter ce

que j'entends autour de moi depuis toujours, de la blague la plus

innocente aux réquisitoires les plus acerbes qu'on formule sur votre

compte. - Ne me faudrait même pas tremper ma plume dans du vitriol ;

entre l'encrier et mon papier, dix remontrances me viendraient à l'esprit.

L'homme, règle générale, est petit et mesquin, mais surtout craintif.

Il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Une fois, j'ai failli perdre pied devant une de vos représentantes

qui ne m'a pas laissé terminer ma phrase quand j'ai commencé à dire que

vous n'étiez pas égales aux hommes. Elle n'a pas entendu la fin : que

vous étiez mieux... enfin... que les hommes, de plusieurs façons vous étaient

inférieurs. D'abord, ils vivent moins longtemps. ce qui prouve

qu'ils n'ont pas votre résistance. - Puis ils s'intéressent plus aux

choses qu'à leurs prochains. ce qui explique peut-être le fait qu'il y a

plus d'ingénieus masculins que féminins (J'exagère, je sais, mais soyez

indulgentes.) - Ils sont, justement, moins indulgents. - La rancoeur, en ce sens,

devrait être un nom masculin tout comme la vengeance - Ils ont plus de

difficultés à supporter la douleur, la perte d'un être cher, les

insultes, les accusations sans fondement et que sais-je d'autres ? - Tenez

: je vois mal un homme accoucherou se faire violer et s'en remettre. -

Est-ce assez ? Je peux en ajouter : Le mensonge, la perfidie,

l'hypocrisie, la scélératesse, la tromperie vous sont plus difficiles.

Sauf quand vous aimez. Alors là... Mais bout de bon dieu ce que

vous pouvez aimer ! - Mieux que nous, ça c'est certain. Et, entre

vous et moi, les femmes sont plus belles que le plus beau des hommes.

*

Tiens, tiens...

Je viens d'apprendre que les remarques que j'ai formulées sur l'éducationnement

et l'igonranteté qui devaient être insérées

ici m'ont été refusées. - Une petite note accompagnant ce refus se

lisait : «Trop brèves, pas de conclusion, que des ouï-dire...».

Paraît que j'y laissais sous-entendre que les parents d'aujourd'hui

n'éduquaient plus leurs enfants. C'est faux : je parlais de mes parents

et des parents de mes parents.

Quoiqu'il en soit, je vais reprendre le tout et la version modifiée,

augmentée, corrigée et moins ouï-diresque fera l'objet de

remarques plus précises et dont auxquelles je parlerai de dans le

prochain Castor™ ; sauf que j'avais prévu y parler de la

solitude.

Tant pis, ça vous fera plus de choses à lire. En attendant, voici :

D'autres fonds de tiroir

-

J'hésite beaucoup à donner de l'argent aux mendiants

qu'on rencontre de plus en plus dans les rues des grandes villes. - Dieu

sait ce qu'ils feront de mon aumône. Dans le lot, je suis certain qu'il

y en a qui l'utiliseront pour faire imprimer leur CV et se trouver un

emploi, privant ainsi un fils d'une bonne famille d'une source de revenus qui

lui était destinée.

-

La question qui m'inquiète en ce moment, ce n'est pas

pourquoi certains perdent leurs emplois, mais pourquoi ceux qui en ont

les conservent.

-

Pour une raison que j'ignore, j'ai toujours pensé

que si je je prenais un livre d'introduction à n'importe quelle

science, je pourrais, petit à petit, en lisant les livres subséquenrts finir

par apprendre tout, par exemples, sur les mathématiques

supérieures, la phsysique nucléaire ou la cosmologie, jusqu'à ce

j'entende Richard Feynman dire que quiconque s'imaginait comprendre

la mécanique quantique ne comprenait pas la mécanique quantique.

-

Du temps où je vivais dan un appartement dans le centre-ville, j'avais quatre murs tapissés de bibliothèque où s'entassaient, classés par éditeurs, ce qui me restait de volumes après

cinq ou six élagages, les disques vinyles et 78 tours ayant, depuis

longtemps quant à eux, été ou donnés ou échangés contre de retentisantses notes

de bar et de restaurant. Un pan de mur ou presque servait uniquement pour les disques compacts et les partitions. Un classeur, trois bureaux, divers fauteuils, lampes, armoires, tables, guéridons, lampes et un buffet complétaient le reste. Un lit naturellement et des armoires mais pourquoi les mentionner ?

Classés par éditeurs, mes livres ? Oui, parce que chacun semble avoir adopté un ou deux formats qui rendent la hauteur des étagères plus faciles à ajuster.

Et trois bureaux ? Parce que. - Pour la même raison qu'il faut quatre oeufs à une femme menstruée (voir mon texte sur ls misoygie

ci-dessus) pour faire une omelette. PARCE QUE ÇA PREND QUATRE OEUFS !

(Voir ma chronique précédente sur la misogynie.)

À suivre...

Simon

|

|

|

Herméningilde Pérec

Herméningilde Pérec

L'Église accomondante II

«Il est donc juste que, le deuxième millénaire du christianisme arrivant à son terme, l'Église prenne en charge, avec une conscience plus vive, le péché de ses enfants, dans le

souvenir de toutes les circonstances dans lesquelles, au cours de son histoire, ils se sont éloignés de l'esprit du Christ et de son Évangile, présentant au monde, non point le témoignage d'une vie inspirée par les valeurs de la foi, mais le spectacle de façons de penser et d'agir qui étaient de véritables formes de

contre- témoignage et de scandale. »

Jean-Paul II - 12 mars, 2000

(En réponse à une correspondante du Rwanda)

Oui, Madame, on reproche souvent à l'Église une, Sainte, Catholique et Apostolique qu'est l'Église de Rome ses dérapages,

cette Église qui, selon l'expression de saint Paul, est la présence dans l'espace et le temps, du corps du Christ dont elle est le sacrement, ce qui la rend présente et agissante dans le monde (1 Co 12,13 ; Ep 4,11).

C'est qu'on oublie qu'ELLE sait également également être, non seulement

accommodante, comme nous l'avons souligné dans notre dernière chronique, mais humble, modeste et respectueuse car

ELLE est prête en tout temps à demander pardon pour ses méprises, maladresses et égarements temporaires et c'est précisément ce

qu'ELLE a faite pas plus tard que lors de son Jubilé de l'an 2000, lorsqu'Elle a, par l'intermédiaire de son plus haut représentant,

le pape Jean-Paul II (cité ci-dessus), le 12 mars de la même année, appelé à une purification de la mémoire en insistant sur l'oubli des erreurs

qu'ELLE a commises pendant les deux premiers millénaires de son histoire parmi lesquelles

ELLE a mentionné en toute contrition :

- les Croisades,

- l'Inquisition,

- la Persécution des juifs(dont l'ananathème a été levé, on se souviendra en 1964),

- les Injustices commises envers les femmes,

- la Conversion forcée d'indigènes à travers le monde, notamment

en Amérique du Sud

et autres vétilles - au nombre de 94 - dont Elle avait déjà demandé pardon :

-

son appui indirecte à l'esclavagisme en Afrique (en 1995),

- l'approbabtion de la torture sous la Réforme (en

1995),

- l'admission que Galilée avait raison (en 1992)

- le sac de Constatinople (en 1904),

- l'abollition du parti catholique allemand pour permettre l'élection

de Hitler (en 1933),

- les Accords de Latran (1999),

- la condamnation au bucher de Jan Hus, de Giordano Bruno et

autres hérétiques

- etc., etc.

Et oui, Madame Ouama Dawit, ELLE se penche présentement sur les abus sexuels des

membres de son clergé .

Attendez-vous à une déclaration ad hoc d'ici peu.

Obédieusement et respectueusement vôtre,

H. Pérec

L'Église de Rome

Au service du Christ et de ses fidèles.

|

|

|

Copernique Marshall

Copernique Marshall

Traduttore, traditore...

Sur la traduction d'un passage de Tacite

«Le

traducteur est un traite ?».

Peut-être, mais sans doute pire :

Un rappel d'abord :

(Extrait de l'intro à mes commentaires sur le «Mrs.

Dalloway» de Virginia Wolf le mois dernier) :

«Je voulais, ce mois-ci,

parler de Suétone et de Tacite, deux auteurs que Simon m'a suggérés

il y a plusieurs mois et que je n'ai commencé à lire il y a quelques

semaines, mais, quand j'ai lu mes notes, j'ai réalisé que j'étais

en train d'écrire un long essai sur ces deux historiens [...], chose qui ne convient

pas aux comptes-rendus généralement publiés dans le Castor™.

- Le temps de résumer tout cela, de mettre, comme dit Simon, de

l'ordre dans mes idées, et je vous reviendrai sous peu...»

Voir à ce propos la section Lectures de ce numéro.

Ce qui suit se rapporte uniquement aux textes dans

lesquels j'ai lu ces auteurs.

*

Simon m'ayant prêté ses éditions éditions bilingues (latin-français)

[des livres des deux auteurs mentionnés ci-dessus] et ne connaissant pas le latin comme

lui, j'ai lu

notamment Tacite, un bout en français, un bout en anglais (parfois les

deux à partir de textes récupérés ici et là) en

me référant quand même régulièrement, mais avec beaucoup de difficultés, au texte

latin.

C'est en des moments où je ne comprenais pas au

juste ce que le ou les traducteurs voulaient dire. En voici un exemple :

«Il y avait dans le camp un certain Percennius, autrefois chef de claque, depuis simple soldat, parleur audacieux, et instruit, parmi les cabales des histrions à

former des intrigues.»

Pour le mot «histrion», j'ai dû consulter un

dictionnaire : «Acteur antique qui jouait des farces grossières,

avec acompagnement de flûte», plus précisément, en France : «Cabotin,

charlatan ridicule» (Larousse) ; mais c'est surtout l'expression de

«chef de claque» qui m'a frappé. Cette traduction datant de

1833 (J. - L. Burnouf, un traducteur souvent cité

par ceux qui l'ont suivi), j'ai trouvé curieux qu'on l'utilisât déjà

à cette époque sauf que je l'ai retrouvée dans le Littré de 1863...

- Va pour les mots, mais comme elle était boiteuse, cette phrase, et

que je n'en comprenais pas trop le sens, j'ai fouillé plus loin.

Voyons d'abord le passsage qui suit dans sa langue

d'origine et dans diverses traductions :

En latin :

Erat in castris Percennius quidam, dux olim theatralium operarum, dein gragarius miles, procax lingua et miscere coetus histroionali studio

doctus.

En voici une traduction mot-à-mot (Merci

Simon !) :

Il y avait (Erat) dans le camp (in castris)

un certain (quidam) Percennius, chef (dux) autrefois ou jadis (olim)

d'ouvriers ou personnes [reliés au] théâtre (theatralium),

insolent parleur (procax lingua) [i.e. : à la langue

insolente] et ayant appris - ou : étant versé [dans] - (studio doctus)

à mêler [ou confondre] (miscere) des groupes ou

regroupements (coetus) d'acteurs ou de comédiens (histroionali).

Et quelques savantes traductions :

Dureau de Lamalle, 1840 :

Il y avait dans le camp un certain Percennius,

autrefois directeur de théâtre, depuis simple soldat, discoureur effronté, que toutes ses habitudes d'histrions avaient formé à l'intrigue.

Alfred John Church and William Jackson Brodribb,

1869 :

In the camp was one Percennius, who had once been a leader of one of the theatrical factions, then became a common soldier, had a saucy tongue, and had learnt from his applause of actors how to stir up a crowd.

Henri Goelzer (Éditions Belles Lettres), 1958

:

Il y avait au camp un certain Percennius, naguère chef de claque, puis simple soldat, effronté parleur et instruit par les rivalités entre histrions à

formenter des cabales.

Catherine Salles (Robert Laffont), 2014 :

Il y avait au camp un certain Percennius, naguère chef de claque, puis simple soldat, effronté parleur et instruit par les rivalités entre histrions à

formenter des cabales. (Une copie exacte de la précédente.)

Commentaires

À propos du latin et de la langue de Tacite :

Simon m'avait averti - et je l'ai lu dans les différentes

introductions aux livres qu'il m'a prêtés - que les règles

dans la langue latine sont largement du domaine de la fiction ; que

cela a toujours été su de ceux qui l'ont parlé ou écrit jusqu'au

XVIIIe et même XIXe siècle c'est-à-dire jusqu'à ce que le latin

commence à ne plus être considéré comme l'unique langue pour échanger

des informations spécialisées (science, philosophie, etc.) entre

ceux ne parlant pas la même langue. - Ne pas oublier que le

latin est toujours la langue officielle au Vatican...

(C'est une chose que les Allemands ont admis au

XIXe lorsqu'ils tentèrent, les premiers, d'écrire une grammaire

latine définitive !)

Et il m'avait également averti que le latin de

Tacite était particulièrement difficile à cause de son vocabulaire

très étendu et sa manie (sic) d'utiliser des mots rares ou anciens

qu'il combinait de façons spéciales par souci d'esthétisme.

À propos des traducteurs, maintenant :

Un aveu de ma part : sans être vraiment convaincu

que les traducteurs sont des traites, j'ai cru

comprendre, en lisant de plus en plus leurs traductions, qu'ils

avaient tendance à se considérer comme faisait partie d'une classe

à part, plus éduquée que le reste de nous, les simples mortels, qui ne

connaissons plus ou moins correctement qu'une seule langue ; et que,

de plus, ils se protégeaient entre eux. - Pour le dire sans ménagement,

j'ai tout de suite compris que les licences qu'ils se permettaient non pas

de traduire le plus fidèlement possible ce qu'ils lisaient,

mais qu'ils utilisaient ce qu'ils connaissaient d'une seconde langue pour

donner leur opinion sur ce qu'ils pensaient que l'auteur voulaient

parfois dire ou

- faute grave - pour exprimer leurs propes idées.

Pas tous, mais beaucoup plus que l'on pourrait soupçonner,

Une exception : ceux que Madame Malhasti dit ne pas

être des traducteurs, mais tradaptateurs ; dont la conviction

profonde est qu'on ne peut rien traduire, juste expliquer ou faire

comprendre ce qu'un auteur a probablement voulu dire en sugérant

toujours de s'en référer au texte originel.

Relisez les traductions précitées en ayant sous

les yeux ou toujours en tête la traduction mots-à-mots de Simon. Et

dites-moi qui a le mieux «adapté» la pensée de Tacite.

Copernique

*

One does not wallpaper a gold mine

(On ne pose pas de papier-peint sur les murs d'une mine d'or)

Je me suis tapé la semaine dernière - littéralement tapé

- un voyage-éclair (deux jours), aller-retour entre Montréal

(Napierville) et Wichita (Kansas) - Via Chicago à l'aller et via Chicago et

Toronto au retour.

C'est Daninos (1913-2005), je crois, celui des Carnets du

Major Thomson, qui citant une dame «de la haute»

qui lui avait dit que les conditions dans lesquelles on circulait dans le Métro

étaient «épouvantables», s'est posé la question suivantet : «Mais quel mot aurait-elle

utilisé pour parler du transport de ceux qu'on destinait aux camps de la

mort du temps des nazis ?»

Et c'est Ruskin (1819-1900), je crois, qui disait

que les architectes à l'origine des gares [de chemin de fer] auraient dû

utiliser leur talent à planifier, pour ceux qui y passent, la sortie la

plus rapide possible plutôt que de les décorer avec des colonnes aux

motifs que personne ne regarde. - «Qui, écrivait-il, consentirait

à payer supplément pour voir, à son départ ou à son arrivée, un décor

lui rappelant des plafonds d'un palais antique ? Et pourtant...

» (Je cite de mémoire) - Il disait en outre qu'il fallait être vraiment pressé pour emprunter des

chemins de fer construits par des gens qui se soucient peu des paysages, généralement derrière des banques et

des usines... - Voir ICI.

On frissonne à l'idée de ce que les deux écriraient aujourd'hui

sur nos aéroports démesurés où tout le monde court pour faire la queue,

recourt pour refaire une autre queue - parfois trois fois - afin de rejoindre un inconfortable fauteuil où,

après un décolage la plupart du temps en retard, on lui suggérera de

s'y attacher et de ne pas bouger pendant une heure, deux, trois, souvent

plus, jusqu'à ce qu'il puisse se relever et repartir à courir et

faire d'autres queues.

C'est vrai, et je crois que personne ne

me contradira là-dessus, que voyager en avion est devenu une véritable

corvée, surtout

depuis les mesures de «sécurité» qu'on a implantées depuis le 11 septembre

2001.

«Sécurité» mon oeil !

-

«Est-ce vous qui avez fait votre

valise ?» - Non, c'est mon beau-frère Mohamed...

-

«Déchaussez-vous, s'il vous plaît

!» - Je regrette, mais je voyage pieds nus

-

«Non : pas de couteau à bord. On

vous en remettra un avec votre repas.»

J'y reviendrai.

|

|

|

Jeff Bollinger

Jeff Bollinger

Extra-terrestres, civilisations disparues et mensonges

Vite, parce que c'est la relâche

cette semaine. Relâche ! - Pas pour les parents. Ça c'est

certain. - D'ailleurs, au risque de nuire à ma carrière, s'il

n'en était qu'à moi, certains professeurs que je connais

devraient être en relâche permanente...

En attendant :

Je ne suis ni Simon, ni

Copernique, mais, comme eux, j'essaye de'apprendre certaines vérité

comme :

-

la terre a vraiment été formée peu à peu à partir d'une époque

datant de plusieurs millions d'années et non pas été créée

il y a moins de dix mille ans,

-

des hommes ont vraiment marché

sur la lune et qu'il ne s'agit pas d'une conspiration américaine

pour qu'on oublie les failles dans sa démocratie,

-

le mot «OVNI» se réfère

à des «objets non identifiés» et non à des appareils

conduits par des extra-terrestes

-

le Christ (s'il a vraiment

existé - sic !) n'était pas un moine boudhiste...

Sauf que des faux

renseignements comme ceux-là, j'en retrouve des dizaines et des

dizaines chaque jour.

Sauf que mes enfants font la même

chose et ne me disent pas tout.

Comment corriger dans leur

apprentissage les multiples erreurs auxquelles ils sont exposées

quotidiennement ?

Que dire, par exemple, à mon

plus vieux jeune qui a voulu un temps que tous les membres de

notre famille se soummettent à un test d'ADN pour nous assurer

que nous étions tous vraiment parents car il avait appris qu'au

Texas, récmment on avait remis le mauvais bébé à une femme

qui venait d'y accoucher.

Faut dire, quand même, que

nous n'avons jamais eu à lui desexpliquer qu'une cigogne

était à son origine.

Jeff

|

|

|

Georges Gauvin

Georges Gauvin

On dit...

«On dit

Que j'aime les aigrettes

Les plum's et les toilettes

C'est vrai !

On dit

Que j'ai la voix qui traîne

En chantant mes rengaines

C'est vrai !

On dit

Que j'ai de grandes quenottes

Que j'ai que trois notes

C'est vrai !

Lorsque ça mont'

trop haut, moi je

m'arrête

Et d'ailleurs on n'est pas

Ici à l'opéra

On dit

Que j'ai l'nez en trompette

Mais j's'rai pas Mistinguett

Si j'n'étais pas comm' ça !»

(Chanson créée par

Mistinguett dans la revue «Folies en folies» aux Folies

Bergère en décembre 1933 - Paroles d'Albert Willemetz - Musique

de Casimir Oberfeld - Salabert, éditeur - Merci Paul !)

*

On dit...

On dit...

Qu'une femme de mon âge

Ne pense pas comme moi...

On dit...

Qu'une femme de mon âge

N'écrit pas comme moi

On dit...

Qu'une femme de mon âge

N'a jamais eu d'amants

On dit...

Qu'une femme de mon âge

Ne parle pas de ça !

Mais...

J's'rais pas George Gauvin

Si j'en parlais pas !

George

|

|

|

Fawzi Malhasti

Fawzi Malhasti

Poésie choisie

Je ne sais plus, je ne veux plus

Je ne sais plus d'où naissait ma colère ;

Il a parlé... ses torts sont disparus ;

Ses yeux priaient, sa bouche voulait plaire :

Où fuyais-tu, ma timide colère ?

Je ne sais plus.

Je ne veux plus regarder ce que j'aime ;

Dès qu'il sourit tous mes pleurs sont perdus ;

En vain, par force ou par douceur suprême,

L'amour et lui veulent encor que j'aime ;

Je ne veux plus.

Je ne sais plus le fuir en son absence,

Tous mes serments alors sont superflus.

Sans me trahir, j'ai bravé sa présence ;

Mais sans mourir supporter son absence,

Je ne sais plus !

Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)

Fawzi

P.-S. : Voir également

la section «Extrait du mois».

|

|

|

De notre disc jockey - Paul Dubé

De notre disc jockey - Paul Dubé

Aimez-vous Brahms ?

«Vous en êtes

à combien [d'enregistrements]

?» me

demandait la fille d'un de nos lecteurs de longue date il y a deux

semaines.

Sortant de ma

poche mon téléphone-ouvre-boite-calculateur-blocs-notes... et

bilbophone, je lui ai répondu : «Le prochain sera le 354ième.»

«354ième !

Wow !» qu'elle dit et comme elle ne semblait pas idiote et qu'elle

avait de très beaux yeux, nous avons jasé un brin.

354. Oui, le

nombre peut paraître, mais réparti sur 14 ans, cela ne fait que 25 ou à

peu près par année d'autant plus que, depuis un

bon bout de temps déjà, le Castor™ n'en diffuse qu'un par mois. Au

début, c'était un par semaine. Nous étions alors, nous les

chroniqueurs, de véritables forçats.

Je lui ai

demandé si elle connaissaît Brahms, l'objet de l'enregistrement que je

voulais faire jouer cette semaine, mais elle n'avait entendu parler

vaguement que du roman. Faut dire que ce vénérable vieillard est décédé

depuis déjà un bon bout de temps et qu'il a quelque peu perdu sa cote.

Il en sera sans doute de même pour les derniers survivants du «véritable

rock» quand seront disparus ceux qui ne jurent que par le Hard

Rock quoique... avant que les aujourd'hui-plus-jeunes-du-tout

inconditionnels d'Elvis en ont encore pour quelques années...

Tenez. Lisez

ceci :

«Davis,

Miles - Trompette né à Alton, Illinois, en 1926, qui a délibérément

tourné le dos à la tradition musicale de sa race et qu'on peut citer en

modèle d'anti-jazz.»

Vous croyez que

j'invente ? pas du tout. C'est ainsi que Davis fut défini dans Le

dictionnaire du Jazz de Hugues Panassié paru, dans sa dernière édition

(je crois), chez Albin Michel en 1971. (Hugues Panasié est décédé en

1974.)

Oui, on peut

sourire à la lecture de ce jugement - de cette condamnation, plutôt - de

ce Panassié hautement décrié pat Boris Vian et les amateurs de Be-Bop,

tout comme j'aurai pu rire de la boutade de ma jolie autour-d'un-café

compagne de l'autre jour avec son «Aimez-vous Brhams ?» de François

Sagan, mais alors, pourquoi ne pas rire de ma réaction (souvent indiscrète)

vis-à-vis les rapeurs ? Ou les ceusses qui viendront avec leurs nouveaux

instruments jouer une musique que je n'aurai - permettez que j'ajoute ici

le mot «heureusement» - pas à attendre à moins qu'on m'enterre

avec un portable.

Simon a raison

quand il dit qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes limités à

l'espace-temps que nous traversons dans cette vallé de larmes qui

est la nôtre et encore : je sais que mon espace-temps-musique ne dépassera

pas ce que j'ai entendu de ma naissance à aller jusqu'à il y a une bonne

dizaine d'années. Ce qui est venu avant, j'y goûte qu'avec beaucoup de

difficultés, n'y recherchant que des sources de ce que j'ai connu et ce

qui est en train de survenir après commence à me tomber sur les nerfs.

Mais oublions

Brahms pour aujourd'hui et faisons tourner le classique : «So What ?»

joué par le célèbre sextet de Miles Davis en 1959. il y aura 60 ans

cette année.

À la trompette

: Miles Davis. Au sax ténor : John Coltrane. Au sax alto : Cannonball

Adderley. Au piano : Bill Evans. À la contrebasse : Paul Chambers. - À la

batterie : Jimmie Cobb.

Pauvre Jimmie

Cobb ! Il a cru qu'il avait ruiné la pièce en faisant éclater sa cymbale

après l'introduction Evans-Chambers ! - Cette intriduction ? Elle est

l'oeuvre de Gil Evans.

Bonne écoute.

Pour

écouter, cliquez sur la note :

paul

P.-S.

: Et tant pis si vous n'entendez pas la contrebasse sur les hauts-parleurs

de votre ordi. Vous manquez quelque chose.

***

Note : pour nos suggestions et enregistrements précédents, cliquez ICI.

|

|

|

Lectures

Note :

Les textes qui suivent - et les précédents - ne doivent pas être considérés comme de véritables critiques au sens de «jugements basés sur les mérites, défauts, qualités et imperfections» des livres, revues ou adaptations cinématographiques qui y sont mentionnés. Ils se veulent surtout être de commentaires, souvent sans rapport direct avec les oeuvres au sujet desquelles les chroniqueurs qui les signent désirent donner leurs opinions, opinions que n'endosse pas nécessairement la direction du Castor™ ni celle de l'Université de Napierville.

|

De mon éditeur favori...

C'est en mai dernier - j'ai vérifié, moi qui ne me relis jamais - que j'ai parlé de la langue académique ou de l'académisme dans une chronique qui donnait suite à des propos que j'avais tenu le mois précédent sur l'utilité des travaux (mémoires, thèses, etc.) qu'on exigeait pour l'obtention de certains diplômes.

Et voilà, qu'au début de mois dernier, on m'a suggèré un livre dont je vous donnerai le titre dans quelques

instants et à la partie conclusion duquel je suis tout de suite passé. Voici ce

que j'y ai lu (premier paragraphe) :

«On ne peut penser l’incommunicable, mais on peut en penser la

communication. Affrontant ce paradoxe ou cette "idée folle", la circonscrivant en tant qu’expérience d’une anomalie, d’une communauté ou d’un retour de l’être, Klossowski se fait penseur de la médiation

et de ce que l’on appellerait aujourd’hui, des médias. Car quel est le dénominateur commun des différents concepts que nous avons rencontrés :

diabolus interpolator, signe unique, pure parole,

Stimmung, sémiotique pulsionnelle ou encore fable, sinon leur fonction de média, différenciant et simultanément articulant l’espace de l’incommunicable avec le code des signes quotidiens ? Et telle n'est pas la moindre originalité de...»

De là, je suis passé à l'introduction pour noter qu'en huit pages l'auteur avait trouvé le moyen d'insérer pas moins de 44 notes en bas de page citant - je ne les ai pas comptés - au strict minimum une vingtaine d'auteurs dont : Heidegger, Monnoyer, Wittgenstein, Nietzsche, Gide, Blanchot, Sade, Bizet (François), Zweig, Castanet, Thierry Tremblay et Alain Arnaud...

Le titre du livre ? «Klossowski, l'incommunicable - Lectures complices de Gide, Bataille et Nieztsche». - Son premier chapitre ? «Gide ou la parrhésie».

Parrhésie : «La parrhésie (substantif féminin),

du grec pan (« tout ») et rhema (« ce qui est dit ») est une figure de style consistant en une adjonction qui consiste à dire ce qu'on a de plus intime en cherchant ses mots ; elle est proche de la licence et du franc parler.»

Chez Droz, à Genève (qui d'autre ?) - 378 pages, 2015.

- Son auteur : Slaven Jean-Philippe Waelti, de l'Institut Französische

Sprach und literaturwissesnschaft (Basel, Suisse).

Je n'ai consulté ce livre qu'en format pdf et ne peux , de ce fait, en décrire la forme physique, mais, connaissant l'éditeur et le nombre de pages, je crois qu'il eut été tout à fait parfait pour stabiliser une de mes bibliothèques qui, depuis quelques jours,

est devenue bancale. - Bah, ne vous en faites pas ! Je dois bien avoir un Goncourt ici, quelque part qui fera tout aussi bien l'affaire.

Simon

*

Un grand programme :

Louis Madelin - Histoire du Consulat et de

l'Empire - Bouquin Laffont, 2003

Édition en 4 volumes (4.436 pages) de l'édition originelle en 16 vols.

(1937-1953)

Tacite - Oeuvres complètes - Laffont, 2014

Un volume - Préface et nouvelles traductions de Catherine Salles - 860

pages

Tacite - Histoires - Édition bilingue

(Latin et Français) - Les Belles Lettres, 1921

Trois volumes - Texte établi et traduit par Henri Goelzer

Suétone - Vie des douze Césars - Édition

bilingue - Les Belles Lettres, 1989

Deux volumes - Texte établie et traduit par Henri Ailloud

Pline le Jeune - Lettres - Livres I à X -

Les Belles Lettres, 1948, réimpression de 2009

Quatre volumes - Texte étatbli et traduit par Marcel Drurry

*

Ne vous en faites pas : je n'ai pas l'intention -

comme dirait Simon (qui m'a suggéré ces titres [sauf le premier]) - de

vous parler en détails de ces «chefs-d'oeuvre». - Juste

vous en donner un aperçu et, comme d'habitude, faire des commentaires

qui n'ont aucun rapport avec leurs contenus.

Mais lire d'abord ce que je dis des traducteurs dans

ma chronique de cette semaine.

L'histoire d'abord :

J'ai toujours eu de la difficulté avec l'histoire,

l'Histoire (avec un grand «H») et conséquemment les historiens.

Une note, mais importante ; je n'ai jamais mis en

doute leur honnêteté dans leurs tentatives de

nous raconter sans parti pris notre passé. - Enfin : pas trop.

Le problème est que je leur

ai toujours reproché de tout ramener à des batailles et des dates ;

à des noms également ; des noms de rois, de conquérants, de révolutionaires,

d'envahisseurs ou de fermenteurs de révolution. Les épidémies, les

variations climatiques, tous les

cataclysmes qui, régulièrement se sont abattus sur notre planète et

qui ont eu une influence plus considérable que toutes ces batailles

et tous ces noms sur notre évolution semblent, sauf dans

de rares cas, leur avoir échappés. -

Comme Simon le disait dans sa chronique du mois dernier, citant le

biographe de Jerry Roll Morton, il est certain qu'Oedipe-Roi n'a pas

été un personnage historique, mais son histoire, sa tragédie, nous enseigne beaucoup plus sur ce que nous

sommes

que toutes les descriptions

détaillées de batailles ou de rencontres au sommet et, depuis

des années, tout ce qu'on peut voir et entendre dans les émissions

dites d'informations à la télé.

Oui, je peux comprendre pourquoi on puisse s'intéresser

à des hommes comme Hadrien, Charlemagne, Talleyrand, Jefferson ou de

Gaule, mais examiner à la loupe la vie de Constantin, la bataille

de Soissons, les journées du 31 mai et du 2 juin 1793 ou l'exil en

Angleterre de Napoléon III me paraît d'une grande futilité pour...

expliquer notre histoire.

Et puis, deux, trois autres choses me reviennent

constamment en tête quand je pense à l'Histoire :

- Que les professeurs d'histoire dont le rôle souvent

se limite à

enseigner leurs connaisances à des futurs professeurs d'histoire ont

tendance - forcément parce qu'ils ont reçu leur formation de

professeurs d'histoire - à vanter les mérites de leurs prédécesseurs.

- Suffit de lire les remerciements qu'ils dispersent à profusion

dans les préfaces de leurs écrits.

- Que parmi les grands historiens, plusieurs n'ont

jamais reçu de formations spécifiques et, de ce fait, ont parfois

ont été plus intéressants que ces examinateurs à la loupe de

faits sans importance.

- Que les historiens qui ont écrit de façon très

personnel, contournant parfois l'authenticié de certains faits au

profit d'une vision hautement discutable de l'Histoire, (avec un

grand «H», je le rappelle), sont souvent plus perspicaces dans

leurs jugements que ceux dont les notes

en bas de page nous renvoient à des preuves irréfutables.

C'est à peu près ce à quoi j'ai pensé en

parcourant, pendant plusieurs jours, parfois en lisant de longs

passages et même en entier de larges sections des

livres mentionnés ci-dessus. - Voici en bref ce que j'en ai pensé :

Pline ? Oui. Au complet sauf son

Panagyrique de Trajan qu'on ajoute régulièrement à sa

correspondance. - Pas un livre d'histoire, à proprement parler, mais

un tableau extraordinaire de la vie dans l'Empire Romain vue par un

personnage fascinant qui m'a rappelé que plus ça change...

Suétone ? - En partie. -

Beaucoup de fait divers qui ne m'en ont pas appris davantage - je veux

dire réellement - sur ses textes sur la vie de douze César.

Madelin ? - Non. - Disons que 4,436

pages qui débutent par «Ce livre et celui qui le suivra ne sont

que les volumes introductifs à une histoire du Consulat et de

l'Empire...» (C'est moi qui souligne) ne font pas partie de mes

intérêts pour le moment. J'attendrai plutôt le film. - À

souligner, quand même, son index comparable à celui qui suit l'aussi

illisible Journal des Goncourt.

Tacite ? - Alors là, un oui

inconditionnel. Non pas parce qu'il est historiquement correct,

mais parce qu'il décrit des événements tels qu'il les a perçu,

lui, dans un contexte fort différent du nôtre. Il ne savait pas ou

ne se doutait pas ? que l'Empire Romain allait un jour s'écrouler,

que les personnages qu'il décrit n'auront qu'une valeur relative

minime mille, deux mille ans après leur disparition, que son style, sa

manière de décrire ce qu'il pensait être la vérité allait nous en

apprendre plus sur son époque que tous les historiens qui allaient le

suivre et dont la majeure partie de leurs travaux n'allaient tendre

qu' à déterminer la date exacte de tel ou tel événement ou si

Vercingétorix était gaucher (ce qui expliquerait...)

Shelby Foote qu'on a souvent cité

ici et qui fut l'auteur d'une narration en trois volumes de la

Guerre Civile américaine et qui n'était pas historien du tout - c'était

d'abord et avant tout un romancier et sudiste par dessus le marché -

s'est dit très heureux, un jour, d'apprendre que, dans une thèse à

propos de cette partie de son oeuvre, une étudiante en histoire de

l'Université de *** (aux USA), avait tenté de démontrer que sa

narration était beaucoup plus près de la véritable histoire de cet

épisode cruciale de l'histoire américaine, parce que, contemporain,

il l'avait vécue de près et non avec le recul de la plupart des

historiens. (On sait que Shelby Foote est né en 1916 et qu'en conséquence...)

- «Je suis très content qu'elle ait pensé cela, dit-il en

entrevue, parce que c'est précisément le but que j'ai visé.»

De ce point de vue, Tacite fut un

grand historien. Probablement celui qui nous aura fait connaître le

monde romain (à une certaine époque) mieux que quiconque. - Mais

attention, hein ! Il est très difficile à lire à cause de ses archaïsmes,

ses tournures de phrase et... ses préjugés. - Shelby Foote en était

un grand admirateur. - Ce sont des aspects qu'on ne retrouve pas chez

Pline, mais Pline ne s'est jamais voulu historien.

Je reviendrai un jour sur l'histoire

car Simon m'a refilé récemment un cartable contenant des centaines

de Unes de journaux du début du siècle dernier... - Je n'en

suis pas encore revenu.

Copernique

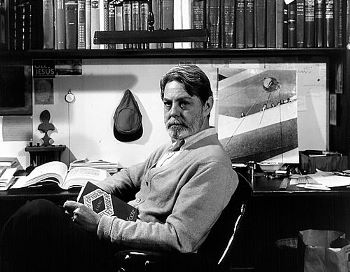

Shelby Foote

(1916-2005)

(Photo : Charles Nicolas - The Commercial Appeal)

|

|

|

L'extrait du mois

Une note d'abord, de Madame Malhasti :

Le déménagement du siège social du

Castor™ a eu pour effet de nous faire découvrir une région peu

connue ou relativement peu documentée de notre Province, celle qui

s'entend à l'ouest de l'île de Montréal jusqu'à la frontière

ontarienne au nord du fleuve Saint-Laurent et au sud de la rivière

des Outaouais. Cette région a pourtant beaucoup d'histoire selon, entre

autres, trois documents que nous a fait parvenir un

de nos lecteurs, Monsieur Jean-Luc Allard.

Ces documents que nous avons lus avec

beaucoup d'intérêt. soulignent l'importance, entre autres, de trois

villages situés du côté nord du fleuve et connus au départ sous les

noms de

: Côteaux-du-Lac, Côteaux-Landing et Côteaux-Station. Pour les

situer, ils étaient et sont toujours en face de la ville de Sallaberry-de-Valleyfield, à la fin,

côté est, du

Lac Saint-François.

Dans ces documents, on y apprend que

Coteaux-Landing, en particulier, a été un point où se sont arrêtés

des personnages tels que le Cavalier de La Salle (1669), Frontenac (1673), Lamothe-Cadillac (1710), Charlevoix (1721), La Vérendrye

(1731) et plusieurs autres.

Ces documents

peuvent être consultés diverses pages à suivre.

En fouillant

quelque peu, j'ai appris qu'Oscar Dunn (1845-1885),

un jounaliste francophone qui acontribué au cours de sa courte carrière au

Courrier de Saint-Hyacinthe, La Minerve, Le Journal de paris, le Nouveau

Monde, Le Bien public, l'Opinion public et d'autres, était né à Côteau-du-Lac.

Pour plus de renseignements sur lui, voir

la page suivante :

http://www.biographi.ca/en/bio/dunn_oscar_11E.html

Parmi ses écrits celui qui attira

particulièrement mon attention fut un commentaire qu'il publia dans Le

Bien Public, le 9 juin 1874, sur un texte d'un autre journaliste,

commentaire qu'il intitula un «étrange document».

Cet autre journaliste n'était nul autre

qu'Arthur Buies qui faisait paraître le jour même, la veille de

son départ pour la Californie, un étrange doccument, en effet,

étrange mais également unique en ce qui le concerne. Ce document

paraissait ce jour-là sous le nom de Despéranza.

Pour plus de renseignements sur Arthur

Buies, consulter la page que lui a consacrée l'encyclopédie Wikipedia

: https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Buies

Quant à ce Desperanza, le voici :

(L'introduction d'Oscar Dunn fait

partie du deuxième volume des Chroniques d'Arthur Buies

publiées par La Bibliothèue Nationale du Québec (Les Presses de

l'université de Montréal) en 1991.)

Desperanza

«Je suis né il y a trente ans passés, et depuis lors je suis orphelin. De ma mère je ne

connus que son tombeau, seize ans plus tard, dans un cimetière abandonné, à mille

lieues de l’endroit où je vis le jour. Ce tombeau était une petite pierre déjà noire, presque cachée sous la mousse, loin des regards, sans doute oubliée depuis longtemps. Peut-être seul dans le monde y suis-je venu pleurer et prier.

«Je fus longtemps sans pouvoir retracer son nom gravé dans la pierre ; une inscription presqu’illisible disait qu’elle était morte à vingt-six ans, mais rien ne disait qu’elle avait été pleurée.

«Le ciel était brûlant, et, cependant, le sol autour de cette pierre solitaire était humide. Sans doute l’ange de la mort vient de temps en temps verser des larmes sur les tombes inconnues et y secouer son aile pleine de la rosée de l’éternité.

«Mon père avait amené ma mère dans une lointaine contrée de l’Amérique du Sud en me laissant aux soins de quelques bons parents qui m’ont recueilli. Ainsi, mon berceau fut désert ; je n’eus pas une caresse à cet âge même où le premier regard de l’enfant est un sourire ; je puisai le lait au sein d’une inconnue, et, depuis, j’ai grandi, isolé au milieu des hommes, fatigué d’avance du temps que j’avais à vivre, déclassé toujours, ne trouvant rien qui pût m’attacher, ou qui valût quelque souci, de toutes les choses que l’homme convoite.

«J’ai rencontré cependant quelques affections, mais un destin impitoyable les brisait à peine formées. Je ne suis pas fait pour rien de ce qui dure ; j’ai été jeté dans la vie comme une feuille arrachée au palmier du désert et que le vent emporte, sans jamais lui laisser un coin de terre où se trouve l’abri ou le repos. Ainsi j’ai parcouru le monde et nulle part je n’ai pu reposer mon âme accablée d’amertume ; j’ai laissé dans tous les lieux une partie de moi-même, mais en conservant intact le poids qui pèse sur ma vie comme la terre sur un cercueil.

Mes amours ont été des orages ; il n’est jamais sorti de mon cœur que des flammes brûlantes qui ravageaient tout ce qu’elles pouvaient atteindre. Jamais aucune lèvre n’approcha la mienne pour y souffler l’amour saint et dévoué qui fait l’épouse et la mère.

«Pourtant, un jour, j’ai cru, j’ai voulu aimer. J’engageai avec le destin une lutte horrible, qui dura tant que j’eus la force et la volonté de combattre. Pour trouver un cœur qui répondît au mien, j’ai fouillé des mondes, j’ai déchiré les voiles du mystère. Maintenant, vaincu, abattu pour toujours, sorti sanglant de cette tempête, je me demande si j’ai seulement aimé ! Peut-être que j’aimais, je ne sais trop ; mon âme est un abîme où je n’ose plus regarder ; il y a dans les natures profondes une vie mystérieuse qui ne se révèle jamais, semblable à ces mondes qui gisent au fond de l’océan, dans un éternel et sinistre repos. Ô mon Dieu ! cet amour était mon salut peut-être, et j’aurais vécu pour une petite part de ce bonheur commun à tous les hommes. Mais non ; la pluie généreuse ruisselle en vain sur le front de l’arbre frappé par la foudre ; il ne peut renaître... Bientôt, abandonnant ses rameaux flétris, elle retombe goutte à goutte, silencieuse, désolée, comme les pleurs qu’on verse dans l’abandon.

«Seul désormais, et pour toujours rejeté dans la nuit du cœur avec l’amertume de la félicité rêvée et perdue, je ne veux, ni ne désire, ni n’attends plus rien, si ce n’est le repos que la mort seule donne. Le trouverai-je ? Peut-être ; parce que, déjà, j’ai la quiétude de l’accablement, la tranquillité de l’impuissance reconnue contre laquelle on ne peut se débattre. Mon âme n’est plus qu’un désert sans écho où le vent seul du désespoir souffle, sans même y réveiller une plainte.

«Et de quoi me plaindrais-je ? Quel cri la douleur peut-elle encore m’arracher ? Oh ! si je pouvais pleurer seulement un jour, ce serait un jour de bonheur et de joie. Les larmes sont une consolation et la douleur qui s’épanche se soulage. Mais la mienne n’a pas de cours ; j’ai en moi une fontaine amère et n’en puis exprimer une goutte, je garde mon supplice pour le nourrir, je vis avec un poison dans le cœur, un mal que je ne puis nommer, et je n’ai plus une larme pour l’adoucir, pas même celle d’un ami pour m’en consoler.

«Maintenant tout est fini pour moi ; j’ai épuisé la somme de volonté et d’espérance que le ciel m’avait donnée. Ôtez au soleil sa lumière, au ciel ses astres, que restera-t-il ? L’immensité dans la nuit ; voilà le désespoir. Mes souvenirs ressemblent à ces fleurs flétries qu’aucune rosée ne peut plus rafraîchir, à ces tiges nues dont le vent a arraché les feuilles. Je dis adieu au soleil de mes jeunes années comme on salue au réveil les songes brillants qui s’enfuient. Chaque matin de ma vie a vu s’évanouir un rêve, et maintenant je me demande si j’ai vécu. Je compte les années qui ont fui : elles m’apparaissent comme des songes brisés qu’on cherche en vain à ressaisir, comme la vague jetée sur l’écueil rend au loin un son déchiré, longtemps après être retombée dans le sombre océan.

«J’ai mesuré au pas de course le néant des choses humaines, de tout ce qui fait palpiter le cœur de l’homme, l’ambition, l’amour... L’ambition ! j’en ai eu deux ou trois ans à peine : cette fleur amère que les larmes de toute une vie ne suffisent pas à arroser, s’est épanouie pour moi tout à coup et s’est flétrie de même.

En trente ans j’ai souffert ce qu’on souffre en soixante ; j’ai vidé bien au-delà de ma coupe de fiel ; à peine au milieu de la vie, je suis déjà au déclin de ma force, de mon énergie, de mes espérances. Pour moi il n’y a plus de patrie, plus d’avenir !...

«L’avenir ! eh ! que m’importe ! Quand on a perdu l’illusion, il ne reste plus rien devant soi. J’ai souffert la plus belle moitié de la vie, que pourrais-je faire de l’autre, et pourquoi disputer au néant quelques restes de moi-même ? Sur le retour de la vie, quand les belles années ont disparu, l’homme ne peut plus songer qu’au passé, car il voit la mort de trop près ; il ne désire plus, il regrette, et ce qu’il aime est déjà loin de lui. Pour cette nouvelle et dernière lutte, j’arriverais sans force, épuisé d’avance, certain d’être vaincu, tout prêt pour la mort qui attend, certaine, inévitable, pour tout enfouir et tout effacer.

«Non, non, je ne veux plus... je m’efface maintenant que je ne laisse ni un regret ni une pensée. Si, plus tard, quelqu’un me cherche, il ne me trouvera pas ; mais, peut-être qu’en passant un jour près d’une de ces fosses isolées où aucun nom n’arrête le regard, où nulle voix n’invite au souvenir, il sentira un peu de poussière emportée par le souffle de l’air s’arrêter sur son front humide... cette poussière sera peut-être moi...»

8 juin 1874

Arthur Buies (1840-1901)

|

|

|

Le courrier

M. August Olofsson - Lahti,

Copenhague 15230

Betty Buehler, Richard Kiley, Otto Hulett, Matt Crowley, Neville Brand, Ernest Borgnine, Walter Klavun, Lynn Baggett, Jean Alexander, Ralph Dumke, John Marley, Jay Adler, Fred Aldrich, Robert Anderson, Charles Bronson, Paul Bryar, Virginia Chapman, Fred Coby, Don De Leo, Frank DeKova, Lawrence Dobkin, Paul Dubov, Jack Finley, Robert

Foulk (1) , Tom Greenway, Kenneth Harvey, Mary Alan Hokanson, Richard Irving, Jess Kirkpatrick, Ethan Laidlaw, Harry Lauter, Charles Marsh, Sydney Mason, Michael McHale, David McMahon, Don Megowan, Al Mellon, Emile Meyer, Art Millan, Dick Pinner, Peter Prouse, William Pullen, Ric Roman et Ernie Venneri.

(1) Un des déménageurs dans Swingin'

Along de Charles Barton (1961).

Mme Joséphine Smallbone, Combpyne,

UK, EX13 9YH

| Brésil |

100,000 |

| Australie |

100,000 |

| Allemagne |

100,000 |

| Russie |

de 150,000 à 200,000 |

| Argentine |

200,000 |

| Royaume-Uni |

300,000 |

| Canada |

de 300,000 à 400,000 |

| France |

500,000 |

| États-Unis |

de 5,000,000 à 6,000,000 |

| Israël |

6,000,000 |

|

|

| Total |

Entre 14,500,000 et 15,000,000 |

|

|

|

Dédicace

Cette

édition du Castor est dédiée à :

Joe E. Brown

(1891-1973)

|

|

|

Le mot de la

fin

Ou plutôt, aujourd'hui, la question du

jour :

«Pourquoi les hiboux

ne font pas partie de notre alimentation ?»

Et sa suite :

«Maintenant, essayez de

ne plus y penser.»

- Sam Harris (Du libre

arbitre)

|

|

|

Autres sites à

consulter

Webmestre : France L'Heureux

Webmestre : Éric Lortie

Webmestres : Paul Dubé et Jacques Marchioro

|

|

|

Notes et autres avis

Clauses et conventions :

Le Castor™ de

Napierville est le fruit de plusieurs interventions de la part d'une

multitude d'intervenants :

-

En tête, son

programmeur qui a pour tâche de transformer son contenu en

fichiers HTML de telle sorte à ce qu'il puisse être diffusé en

textes lisibles sur Internet

-

En arrière-plan,

son éditeur qui réunit dans un ordre pré-établi les textes et

images qui en font parti

-

Les chroniqueurs,

chercheurs, concepteurs qui en rédigent chaque numéro.

-

Viennent ensuite

les correcteurs, vérificateurs, inspecteurs et surveillants qui

en assurent la qualité.

mais d'abord et avant

tout :

Autres informations,

conditions et utilisation

Le Castor™ de

Napierville est publié une fois par mois, le premier lundi de chaque

mois.

En haut, à gauche, à côté

de la date, est indiqué le numéro de sa version ou de son édition. Le

numéro1.0 indique sa première et suivent, selon les correctifs, ajouts

ou autres modifications, les numéros 1.2, 1.3, 1.4.... 2.0, 2.1, 2.2

etc. - La version 3.0 indique qu'il s'agit de son édition finale qui, généralement,

coïncide avec sa version destinée au marché américain, celle qui

paraît en principe avant ou le jeudi suivant sa première édtion.

Si le Castor™ de

Napierville a un siège social, il n'a pas de salle de rédaction et

compte tenu de la situation géographique de chacun de ses

collaborateurs, tout le ci-dessus processus se déroule in auditorium

c'est-à-dire en présence du public via l'Internet.

Nous prions nos lecteurs,

etc.

Historique :

Fondé en 1900 par le Grand Marshall, le CASTOR DE NAPIERVILLE fut, à l'origine, un hebdomadaire et vespéral organe créé pour la défense des intérêts de l'Université de Napierville et de son quartier. - Il est, depuis le 30 septembre 2002, publié sous le présent électronique format afin de tenir la fine et intelligente masse de ses internautes lecteurs au courant des dernières nouvelles concernant cette communauté d'esprit et de fait qu'est devenu au fil des années le site de l'UdeNap, le seul, unique et officiel site de l'Université de Napierville.

De cet hebdomadaire publié sur les électroniques presses de la Vatfair-Fair Broadcasting Corporation grâce à une subvention du Ministère des Arts et de la Culture du Caraguay, il est tiré, le premier lundi de chaque mois, sept exemplaires numérotés de I à VII, sur papier alfa cellunaf et sur offset ivoire des papeteries de la Gazette de Saint-Romuald-d'Etchemin et trois exemplaires, numéroté de 1 à 3, sur offset de luxe des papeteries Bontemps constituant l'édition originale, plus trois exemplaires de luxe (quadrichromes) réservés au Professeur Marshall, à Madame France DesRoches et à Madame Jean-Claude Briallis, les deux du Mensuel Varois Illustré.

Autres informations :

1 - Sauf indications contraires : Tous droits réservés. - Copyright © UdeNap.org. - La reproduction de tout ou partie du matériel contenu dans cette édition du Castor™ est interdite sans l'autorisation écrite des auteurs.

2 - Malgré l'attention portée à la rédaction de ce journal, ses auteurs ou son éditeur ne peuvent assumer une quelconque responsabilité du fait des informations qui y sont proposées.

3 - Tel que mentionné ci-dessus : les erreurs de frappe, de date et autres incongruités contenues dans ce Castor™ seront ou ont déjà été corrigées dans sa version destinée au marché américain.

4 - La direction du Castor™ tient à préciser qu'aucun enfant n'est victime d'agressions sexuelles au cours de la préparation, pendant la rédaction et lors de la publication de son hebdomadaire.

. .

|

| |

Liens :

Le Castor™ - Index (2018, 2019, 2020)

Le Castor™ - Fondation et équipe originelle

Le Castor™ - Organes affiliés

*

Le Castor™ - Édition précédente

Le Castor™ - Édition suivante

Le Castor™ - Édition courante

|

Simon Popp

Simon Popp

Herméningilde Pérec

Herméningilde Pérec

Copernique Marshall

Copernique Marshall

Jeff Bollinger

Jeff Bollinger

Georges Gauvin

Georges Gauvin

Fawzi Malhasti

Fawzi Malhasti

De notre disc jockey - Paul Dubé

De notre disc jockey - Paul Dubé