|

|

Pour les chroniques précédentes de nos correspondants

cliquez sur

ce lien .

|

|

|

Simon Popp

Simon Popp

Une, deux, trois

Mes chroniques, aujourd'hui, sont au

nombre de trois auxquelles j'ai ajouté, dans ce qui est devenu un

fourre-tout, d'autres capitalissimes réflexions que j'accumule dans un symbolique

fond de tiroir.

Un seul ennui : on m'a

imposé pour deux de ces chroniques des thèmes à propos desquels je

n'ai, à toutes fins utiles, aucune connaissance, ce qui n'a pas posé

trop de problèmes à mon éblouissante imagination car, plutôt que de

consulter à droite et à gauce, et être ainsi obligé de me faire une

idée, j'ai décidé tout simplement de me servir de ces deux occasions pour

aligner dans un délirant optimisme des questions en espérant que ceux

qui connaissent ce dont j'avais à parler désireraient y

répondre. Le

premier de ces énigmatiques thèmes est celui de la solitude sur lequel je

dois avouer que je ne connais

que ce qu'on m'en a dit ou ce que j'ai appris en écoutant quelques chansons. Le

deuxième est celui de l'éducation ou des systèmes d'éducation

que je persiste, parce qu'ils me semblent si mauvais, à appeler des

systèmes d'éducationnement, un mot qui rime étrangement avec le

mot enrôlement. Le

toisième m'est venu spontanément à l'esprit après avoir lu un texte

sur le refus ou l'acceptation d'André Gide au Québec et ce dans le cadre d'un

immense plongeon que j'ai fait depuis quelques semaines dans les écrits

de cet auteur dont - autant vous le dire tout de suite - j'ai toujours

admiré la langue mais pas les opinions. Ni le style de vie. - J'en

reparle d'ailleurs dans la section «Notes de lecture» du présent

Castor™. Alors... Si

on ne vous l'a pas encore dit : Bonne

lecture ! Simon

*

La solitude

Mon correspondant, toujours le même, celui qui habite en face du

Parc Lafontaine à Montréal, nous a demandé, à nous du Castor™,

il y a un temps de cela, de

lui parler de, semble-t-il, un mal qui se répand de plus en plus dans

nos grandes villes, d'où cette prolifération de quartiers artificiels,

d'immeubles de rapport «au caractère unique», d'«oasis au

coeur de la ville» et surtout de maisons de retraite où il faut

bon de se retrouver entouré de gens de sa génération... - De la solitude, quoi.

Deux chansons me sont revenues en tête quand j'ai finalement eu le temps de penser à cette affreuse période de la vie où,

apparemment, l'on se retrouve, comme la grand-mère de Proust, «bien

seul». La première est évidemment, le cri lancé par Léo Ferré dans les années soixante-dix,

à un moment où il s'est cru plus génial que génial et qui ne mérite pas d'être cité. La

deuxième, sans être, une panacée fournit à ceux qui ne sont pas encore

seuls une lueur d'espoir. Elle est de Moustaki (Georges) :

Pour avoir si souvent dormi

Avec ma solitude

Je m'en suis fait presque une amie

Une douce habitude

Elle ne me quitte pas d'un pas

Fidèle comme une ombre

Elle m'a suivi çà et là

Aux quatre coins du monde

Non, je ne suis jamais seul

Avec ma solitude...

Georges Moustaki

J'ai dit «lueur d'espoir» car si je me fie à ce que je vois

autour de moi, il semblerait que la solitude accompagne irrémédiablement

ce temps alloué à un homme ou une femme, à l'automne de leurs jours,

où il leur est enfin permis de faire ce dont ils ont rêvé pendant des

années sauf que, et c'est là une chose que j'ai remarqué trop

souvent, notamment chez mes collègues, rares sont ceux qui, lors de

leur retraite, ont donné suite aux engagements qu'ils ont pris

envers eux-mêmes de voyager, lire, aller au théâtre ou même

s'adonner au jardinage ou à une certaine activité pédestre dans des

sentiers boisés. La plupart finissent par ne rien faire du tout sauf se

plaindre que le temps passe trop vite, ce temps qu'il disperse dans une

routine quotidienne qui consiste à se lever, manger, regarder la télé (chaîne météo) et

s'endormir après avoir maugréer contre les taxes, la politique et le

nombre croissants des

catastrophes que l'on diffuse tous les soirs lors d'un ultime bulletin de nouvelles.

Remarquez que ce n'est pas mauvais comme style de vie. C'est quand même, mieux, à mon avis, que

ces activités pour gens du troisième âge, activités gratuites,

mais moyennant un léger supplément, qu'on affiche sur les babillards des

résidences de gens qui n'ont pas encore appris qu'il n'y en a pas de quatrième

âge : visite de l'Oratoire, danses en ligne, cours de macramé, conférences

sur l'alimentation, gymnastique pour aînés... autrement dit - et c'est

là le comble de

l'horreur - à se désennuyer en compagnie de gens de son âge - dont

certains avec marchettes - avec qui on n'a, faute

des circonstances de la vie, rien en commun. Que dire à un bonhomme assis à

ses côtés dans un autocar adapté, qui a tenu

une quincaillerie toute sa vie et qui a suivi les Canadiens pendant des décennies

ou à une dame qui a eu six enfants quand on en n'a eu aucun et qu'on a été

comptable ?

L'Oratoire

Il me semble y avoir dans ce genre d'occupations planifiées pour des

gens qui ont déjà vécu la majeure partie de leur vie, une tentative de

les retourner dans un semblant de bon vieux temps où tous les gens

étaient voisins, se fréquentaient en famille, ne se disputaient pas

entre eux, s'entraidaient, étaient heureux... - Mais ce bon vieux temps,

je l'ai connu et s'il y a une chose que je souhaite par dessus tout, c'est

qu'il ne revienne jamais.

Peut-être que je me trompe, mais je crois que la vieillesse idéale

est celle où, justement, l'on peut, enfin, vivre seul, lire ce qui nous plaît,

regarder Bug Bunny à la télé sans avoir à rendre compte à qui que ce soit,

de quoi que ce soit, surtout pas de ses habitudes

alimentaires, ni des heures auxquelles il nous plaît de dormir.

D'ailleurs plus ça va, plus je m'aperçois que mes

idées, mes opinion, mon vocabulaire même et la façon dont je

m'exprime sont d'un autre âge et qu'ils forment autour de moi une sorte

de bulle que la nature, dans sa sagesse, me fournit pour me protéger

contre ces envahisseurs qui tiennent absolument à ce que je m'embête

à ne pas être seul.

Ah ! Ramenez-moi le temps où l'on casait le vieillard que je suis en

train de devenir dans une chaises

berçante près de la cuisinière. Ça ne peut pas être pire que ce qu'on

m'on offre en ce moment.

Et attendez ! Je ne vous ai rien dit encore des veuves qui me courent après...

La solitude ? - Connais pas. Ou plutôt si : une béatitude quand on

finit par l'apprivoiser.

***

Éducationement et

ignoranteté

Il est plus que certain - et vous comprendrez cette introduction dans

deux minutes - que je vais me tromper en disant que l'éducationnement,

aujourd'hui, n'a aucun rapport avec la réalité. - J'avance cela en me

basant sur deux principes :

Un : mon père l'a affirmé avant moi et mon grand-père

l'a affirmé avant lui : les générations qui nous suivent sont à la dérive.

et

Deux : ce premier principe découle du fait que les grands-pères

ont généralement mal éduqué leurs fils et futurs pères, et que ces

pères ont généralement mal éduqué leurs enfants.

- Personnellement, je peux vous affirmer que mon père m'a mal éduqué et que

je n'ai pas servi d'exemple à ceux qui étaient à ma portée.

(On comprendra que pères et grands-pères, dans les

phrases qui précèdent, sous-entendent mères et

grands-meres et ajoutez, si vous le voulez : professeurs,

enseignants ou toutes personnes servant à éducationner la jeunesse.)

La raison pour laquelle je me permets d'avancer ces deux points se résume

à un mot : l'expérience. - Mon père et son père me donneraient

raison là-dessus. - Ce qui efface d'un seul trait le contenu de mon

premier point, car lorsque mon grand-père regardait mon père et

que mon père me regardait et qu'ils, le premier, mon père et le

second, moi, ils avaient que partiellement raison car nous étions à ce

moment-là des adolescents sauf que :

Je suis peut-être bouché à l'émeri, mais plus je les regarde,

plus je me dis que les ados d'aujourd'hui, sans doute plus éduqués

(entre guillemets, sv.p., Monsieur l'éditeur), sont convaincus d'en

savoir plus que tous ceux qui les ont précédés ; une conséquence

sans doute du présent système d'éducationnement qui se donne comme

but de leur supprimer toute la curiosité qu'ils pouvaient avoir avant

de s'asseoir sur un banc d'école (Voir la

note à la fn). - Comment, dans ces conditions leur apprendre quoi que

ce soit ? - Je ne sais pas, moi, tenez : les bienfaits de la discipline,

de la politesse, des bonnes manière, ou même du travail...

C'est d'ailleurs - entre parenthèses - pourquoi le Professeur s'est toujours entouré de jeunes :

«Ils connaissent tout, répète-t-il souvent. Cela m'évite

des heures de recherches.»

Photo en provenance de la revue Belphégor

Finalement, un dernier point préambulatoire :

Avec l'âge, quand je parle de la génération qui me

suit, je la confonds invariablement avec l'autre après. Ainsi quand je

dis la génération qui me suit, je pense plus à la génération

qui suit ma génération, n'ayant pas oublié, quand même, que

lorsqu'elle avait l'âge de la génération montante, la génération

qui me suivait n'était pas plus brillante.

Bon, tout ça étant dit, je dois avouer que je n'ai aucune idée

ce à

quoi peut servir l'éducationnement, tel ou telle qu'on le ou la

pratique aujourd'hui.

Jadis, du temps de mon grand-père, l'éducation - la vraie - servait essentiellement à

enseigner aux jeunes comment lire et écrire ; à compter également. Après, venait le véritable

apprentissage de la vie : on mettait ces jeunes en apprentissage (c'est le cas

de le dire) chez un imprimeur, un bijoutier, un forgeron ou un cuisinier

où on leur enseignait un métier, c'est-à-dire de quoi gagner

leur vie.

Du temps de mon père. l'apprentissage commençait un peu plus tard

car l'on avait des cours à suivre pour obtenir un permis ou du moins

une certaine connaissance technique avant d'être promus boucher,

plombier, chauffeur d'autobus ou arpenteur-géomètre. - Hé ! On

exigeait même un diplôme de neuvième pour être accepté dans la

police...

De mon temps, l'enseignement durait plus longtemps : on nous aprenait

l'histoire, la géographie, la géométrie et, si l'on était privilégié,

le latin, le grec ou les deux, - C'était pour le bon motif : celui de

nous apprendre à vivre en groupe (lire : en société). - Enfin, c'est

ce que j'ai cru comprendre. - Après, encore une fois, on choississait une occupation qui

allait nous permettre de - j'insiste - gagner notre vie et même de faire

carrière dans un domaine ou un autre : celui de l'alimentation, de

l'assurance, des finances et même la bibliothéconomie.

Aujourd'hui, je ne sais pas. D'après ce que j'ai pu comprendre, l'on

choisit son métier ou sa profession selon ses talents, ses goûts ou son

caractère grâce à des spécialistes en «orientation» et en très

bas âge d'après ce qu'on m'a dit. - Et c'est là que j'en arrive aux informations qui suivent :

Les offres d'emploi qui demeurent sans réponse et la pénurie de

main-d'oeuvre dans divers domaines :

La construction

C'est un fait notoire qu'il faudrait 300 000 nouveaux travailleurs

uniquement dans ce domaine, ne serait-ce qu'au Canada, pour

combler les départs à la retraite d'ici 2023.

Les transports

Il manquerait 52 000 nouveaux manipulateurs, camionneurs, préposés à la

livraison d'ici quatre ans pour maintenir la situation telle

qu'elle est en ce moment et qui croît de 15 à 20% annuellement depuis cinq ans.

Le secteur manufacturier

Les Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) estiment

dans une proposrtion de 52% que le manque de soudeurs, de

machinistes, de métallurgistes et d'opérateurs de machineries

diverses les empêche

d'augmenter leur productivité

Les techniques informatique

6 000 postes demeureraient présentement à être comblés dans le

domaine de la simple collecte et numérisation de données

L'agriculture

Le taux d'emplois agricoles vacants s'élève présentement

à 7%, soit le taux le plus élevé au Canada, toutes industries

confondues

Permettez que je passe par dessus des secteurs comme les soins infirmiers,

la technologie, le commerce (assurance bourse, banque, etc.) où des

centaines de milliers de dollars sont investis depuis plusieurs années

pour attirer et former des candidats.

Et puis un paradoxe (tant qu'à y être) : alors que le Canada forme des physiciens de classe mondiale au niveau du doctorat, une pénurie de techniciens et d’ingénieurs d’application entrave la croissance de l’industrie.

Évidemment, dans tous ces secteurs, la gloire, la créativité

personnelle, la réalisation de son soi ne font pas partie des critères

lors de la sélection parmi ceux qui y présentent leur candidature, ni,

la plupart du temps ses talents, goûts ou son caractère car, qui à

vingt ans, rêve de devenir courtier en assurances, gérant d'une

succursale bancaire, ou revendeur de panneaux décoratifs en

aluminium pour pavillons de banlieue ?

Mais qui a dit que le travail devait être uniquement à sa mesure

et... plaisant ?

Question :

Est-il possible, à long terme, qu'on retourne aux principes de base

de l'éducationnement (à moins que je me trompe) : celui de gagner sa

vie d'abord et avant tout ?

Un caveat :

Il me faut quand même avouer une chose : que les jeunes

d'aujourd'hui sont quand même débrouillards et ont su créer des débouchés

dans des secteurs que nous ne pouvions pas nous imaginer quand nous

avions leur âge. - Qui, par exemple, aurait cru qu'on pourrait ouvrir

son propre salon de tatouage en 2019 ?

Et une note, pour terminer (à propos de la curiosité) :

Une récente étude effectuée en Angleterre a déterminé que, règle

générale, les jeunes enfants (moins de six ans) posaient jusqu'à 300

questions par jour, se tournant la plupart du temps vers leur mère,

c'est-à-dire une question à toutes les deux minutes et demi. - Cette

situation diminuait presque instantanément dès qu'ils se mettaient à

fréquenter l'école.

(Ce qui n'a surpris personne à l'Université de Napierville où l'on

a noté que dès la fin de leurs études secondaires, la curiosité chez

les élèves était complètement disparue.)

Les deux questions les plus souvent posées par ces jeunes en bas âge

:

- Pourquoi l'eau est-elle humide ?

- De quoi sont faites les ombres ?

Et une dernière remarque :

Heureusement, comme disait Lady Bracknell dans The Importance of

Being Earnest d'Oscar Wilde : le système d'éducation n'a aucun effet

sur la jeunesse.

* **

De la religion

(Et plus particulièrement, de la religion catholique au Québec)

Je viens de terminer la lecture d'un texte de Jacques Cotman, un critique, historien et bibliographe qui a enseigné à l'université York de Toronto de 1964 à 2003,

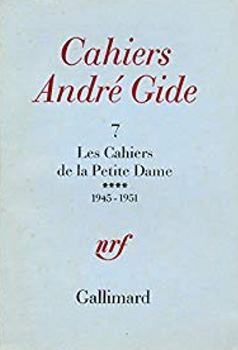

un texte publié chez Gallimard en 1972 dans le numéro 3 des

Cahiers d'André Gide («Le Centenaire») sous le titre de : «Refus et acception d'André Gide au Québec».

Cette lecture,

je l'ai faite alors que j'étais à mi-chemin de mes «corrections d'épreuves»

(voir note 1 à la fin)

et que je suis toujours en train de faire d'un autre texte (un livre) de Robert Mallet, connu pour ses entretiens avec Paul Léautaud,

dont le titre est «Une mort ambigüe», publié en 1955 également chez

Gallimard, et qui traite de la publication de la correspondance entre Paul

Claudel et Gide particulièrement du point de vue de Gide. Peu s'en fallu pour que j'aille à mon ex-bureau récupérer les quatres volumes des «Cahiers» précités rédigés par celle qu'on a appelé «La petite dame» et qui, voisine de Gide, a tenu pendant

plus de trente ans un journal des faits et gestes de son voisin jusqu'à sa mort en 1951. [Longue

phrase : à corriger. - Note de l'éditeur.]

(Pour ceux qui ne le savent pas, cette «petite dame» fut Madame Maria Van Rysselberghe, l'épouse du peintre Théo et la mère d'Élisabeth avec qui Gide eut une fille du nom de Catherine en 1923. Cette Catherine,

qu'on se le dise, est décédée en 2003 à l'âge de 90 ans.)

Dans l'ensemble, ces textes, lectures et relectures (en partie) - voir à la fin, encore - m'ont particulièrement rappelé ce qui est arrivé à l'Église catholique au Québec avant, pendant et après ce qu'on a appelé la «Révolution tranquille», au

vrai début de laquelle je suis né, «Révolution» qui a eu cent points de départ et mille points d'arrivée.

Car on dit, à tort d'ailleurs, qu'elle s'est déroulée de 1959 jusqu'en 1970. Mais non : elle était là, en puissance dans les années quarante,

notamment au moment du retour de ceux qui avaient combattu lors de la dernière Grande Guerre

; et quiconque a connu et entendu l'archevêque Paul-Émile Léger à son retour du Vatican où il fut élu cardinal en 1953 ou

porté attention à certaines conversations en famille dans les années

cinquante pourra vous le confirmer pour ce qui est des années qui ont

précédé 1959. Quant à l'expression elle-même, on ne sait, au juste, qui l'a créée

ni quand. Certains avancent qu'elle est apparue pour la première fois dans le

Globe and Mail de Toronto, ce qui me paraît paradoxal.

Quoiqu'il en soit, LA conséquence la plus marquante de cette Révolution, fut et demeure, à mon avis, la presque totale disparition de l'influence de l'Église sur la société québécoise, disparition d'autant plus remarquable qu'elle a donné lieu à des modifications dans les prises de position politiques, économiques, éducationnelles et même sociales dans à peu près toutes les régions du Québec, prises de positions qu'on

ne saurait pourquoi, de nos jours, il faudrait imposer ;

l'ouverture des commerces le dimanche,

l'abandon ou presque de la prière au début des réunions politiques,

la disparition des enseignants religieux, transformation des hôpitaux gérés par des

laïques en des établissements non seulement non-religieux,

mais non-laïques, etc..

Oh, je ne dis pas que les Québécois sont devenus anti-religieux, mais les statistiques

(note 2) démontrent

que, depuis 1970, ceux qui se disent de foi catholique, se déclarent non-pratiquant à raison de dix pourcent

de plus par décennie. Faites le calcul : 100% en '70, 90% en '71,

81% en '72, etc. Et cela ne tient pas compte de ceux qui le sont devenus dès 1960. - Cela se réflète sur le nombre de prêtres (8,400 en 1981, 4,285 en

2005), le nombre de paroisses (1,852 en 1995 [sic], 1,717 en 2003). -

Et je lis depuis quelque temps que : le taux de fidèles allant à la messe le dimanche est présentement de 33% ; près de 6 québécois sur 10 sont en faveur d'une chartre de laïcité ; seulement 59% des nouveaux parents ont fait baptisé leur enfant en 2010

(*) ; 91% des québécois croient que l'avortement devrait être permis, minimalement dans certaines circonstances, et 54% dans toutes circonstances ; entre 70 et 80% sont favorables à l'euthanasie et au suicide assisté...

(*) La Presse rapportait dans son édition du

10 mars dernier que le nombre de baptêmes était passé de 42,213 en

2012 à 30,394 en 2017 (v. 83,900 naissance ou 36%). - Une baisse de

28%.

Et pourtant :

On voit encore - je vois ! - de véritables non-pratiquants faire encore baptiser leurs enfants, des cérémonies quasi religieuses lors de décès ; des mariages célébrés dans des églises, des funérailles dites «nationales» qui

se déroulent dans des endroits [de culte] «mythiques» où, de plus en plus, les visiteurs sont des touristes... payant.

Hé : j'assiste régulièrement à des bénédicités et à des discussions où ceux qui se déclarent non-croyants se font regarder de travers...

Quousque tandem... Jusques à quand cela durera-t-il ?

Question : la religion catholique deviendra-t-elle éventuellement

une manifestation folklorique ou un rappel historique (comme le crucifix

à l'Assemblée Nationale ?

Une citation (elle est de Gide et est cité par Robert Mallet dans le livre mentionné ci-dessus).

- Comme d'habitude : aucun rapport avec ce qui précède :

«Pour moi, le Christ est la figure la plus authentiquement admirable. Mais j'ai pris en horreur les faux pasteurs, les exégètes, les édificateurs de dogmes qui croient avoir le monopole du vrai et qui n'ont fait que l'étriquer ou le fragmenter.»

Que voulez-vous que j'ajoute de plus ? - Que l'islamisime est à nos portes ?

Une chose quand même :

Le discours - je n'ose pas écrire «dialogue» - entre les croyants

et les non-croyants a beaucoup évolué depuis les années cinquante

quand trois «vieillards», comme les appella Mallet quand il écrivit

son livre, (Gide a alors 81 ans, Claudel 82 ans et Léautaud 78 ans),

discutaient, à leur époque, de la mort ou de l'existence ou la non-existence de Dieu.

C'est que la science a fait d'immenses progrès depuis ou plutôt

qu'elle s'est répandue dans le monde non-scientifique à une vitesse

foudroyante. Avec la télévision entre autres, où l'on saisit la

simultanéité

d'événements

qui se produisent sur notre planète

et... l'Internet. - Qui persiste à croire encore, de nos jours, que le

monde a été créé en six jours, il y a moins de dix mille ans ? que

la «théorie» de Darwin n'est qu'une théorie au sens restreint

?- Oui, je sais : plus de 50% de la population américaine (américaine !), mais moins de dix pourcent des Suédois...

C'est Sam Harris (je crois) ou Christopher Hitchens (sans doute) qui

a rappelé que la non-croyance en Dieu était une chose si dérangeante

pour les croyants qu'ils ont cru nécessaire d'inventer un mot pour en décrire

les adeptes : «Les athées», le mot «sceptiques» n'étant, à

leurs oreilles, pas assez «provocateur». - «Pourtant,

disait-il, on n'en a inventé aucun pour décrire ceux qui ne croient

plus aux horoscopes ou à l'alchimie...» - «Je ne suis pas un athée :

je suis de ceux qui ne sont pas déistes» dit et redit Sam Harris

lors des débas auxquels il participe.

Personnellement - et cela n'engage en rien l'opinion des membres du

Castor™ et encore moins celle des dirigeants de l'Université de

Napierville - je qualifierais les «athées» d'aujourd'hui de «ceux

qui n'acceptent pas les dieux (au pluriel) tels que définis par

ceux qui les ont visiblement conçus par l'intermédiaire d'une religion

quelconque (ou non).» Et j'ajouterais : «... et particulièrement

par ceux qui se targuent de connaître leurs (encore une fois au

pluriel) natures et ordonnances parce qu'ils ont lus et compris le

contenu de livres anciens supposément dictés par leurs divinités,

quelles qu'elles soient.»

Et Gide dans tout ça ?

Ben, comme vous le verrez un peu plus loin dans cette édition du

Castor™, on n'en parle plus. - D'ailleurs, comme je vous

l'expliquerez, je ne vois pas pourquoi on en parlerait.

*

Note 1 - «Correction d'épreuves» - C'est

l'expression que j'utilise pour décrire le travail qu'implique la vérification

et le reformatage d'un texte obtenu en digitalisant (scan) les

pages de, par exemple, un livre, et en transformant les images ainsi

obtenues en textes que l'on peut amender via un logiciel

(j'utilise Omnipage depuis des années). - C'est une opération qui

permet, une fois qu'elle est terminée ; 1) de lire ce texte sur un écran

ou une tablette et, surtout : 2) d'y effectuer des recherches. - Le

temps ? Du début à la fin, environ quatre à cinq fois le temps de lire au départ

le texte à digitaliser. - Mais ça en vaut la peine. - C'est sûr que les

textes déjà disponibles sur Internet ou qu'on peut se procurer

commercialement n'ont pas besoin des opérations précitées, mais

dans certains cas, cela s'impose. Celui mentionné

ci-dessus par exemple.

Note 2 - Les chiffres mentionnés dans cette chronique peuvent

facilement être obtenus sur divers site. Suffit de taper «religion»,

«catholicisme», «Québec» (etc.) dans n'importe quel

fureteur. - Merci à Jeff pour les informations citées ci-dessus.

P.-S. : On m'informe que la ville de Montréal retirera sous peu le crucifix qui trône présentement

dans sa salle de conseil et que le Gouvernement du Québec songerait à faire de même

en son Salon bleu, celui de l'Assemblée nationale... (Sous peu... soit au cours des travaux de

réfection qui dureront trois ans.) - Yeah, sure.

***

Fonds de tiroir

Un :

Je ne sais pas si c'est la vieillesse ou la

lassitude d'avoir à écouter huit opinions sur un événement qui a fait la

une du téléjournal de vingt heures la veille ou celui de huit heures du

matin, mais je trouve de plus en plus singulier - j'allais écrire «curieux»

sauf que rien dans tout ce qui suit me semble digne de piquer une certaine

curiosité - qu'on puisse attacher une importance à ce qui dans deux jours

deviendra un fait divers.

Comme je le faisais remarquer à une amie

au cours d'une rencontre il n'y a

pas très logtemps, il est rare que dans une vie humaine quelque chose de

vraiment capital se produise, quelque chose qui marquera l'histoire pour des

siècles à venir. L'exemple que j'aime à donner, avant que ceux qui étaient

là quand c'est arrivé, disparaissent complètement, est l'assassinat du Président

Kennedy qui a fait l'objet de discussions sans fin pendant des mois au sein de

la poupulation de ma génération et qui, pour la génération des

vingt-vingt-cinq ans d'aujourd'hui est devenu un fait divers. Alors, si vous

pensez que la démission d'une députée, le véto d'un président à propos

d'un mur sans importance ou l'annonce qu'un maire serait atteint d'un cancer

- et de la prostrate par dessus le marché - va me faire sortir de ma

stupeur...

Avis est donné aux intéressés : je ne suis

pas né sous le régime de Duplessis (allez faire comprendre cela bonhomme qui

s'intéresse présentement au Brexit), mais bien sous celui d'Adélard

Godbout....

Adélard Godbout

(1882-1956)

... alors que Pie XII était pape et un peu plus de trois mois après

que le futur Cardinal Léger (natif de Sallaberry-de-Valleyfield au cas où

vous ne le auriez pas) soit élevé au rang de Monseigneur à 38 ans, le

même qui fut un des clients les plus réguliers du Grand Véfour à Paris

alors qu'il était missionnaire au Cameroun.

Et je viens d'apprendre en écrivant ce qui précède

que deux roquettes auraint été lancées de la bande De Gaza vers la région de

Tel -Aviv. Oyoye !

*

Deux :

On me donne souvent dix ans de moins que j'en ai. «Oui, je m'empresse souvent de préciser

: dix ans de moins, mais un dix ans très fatigué alors que j'en ai en réalité dix ans de plus,

quoique relativement en santé - et si ce n'était que de monter et descendre des escaliers ou me pencher, ce serait vingt ans qu'il faudrait ajouter à celui que vous voyez.»

Il y a quelque temps, j'ai dit à une jeune dame - je dis bien «une jeune dame» et non «une feune fille» (depuis qu'il s'est fait couper les cheveux) - que..

s'il elle avait dix ans de plus et moi, trente ans de moins... Mais je me suis empressé

d'ajouter : «Sauf que ça ne fonctionnerait pas plus !»

Ce qui me fait penser :

Quand il m'arrive de regarder des albums-photos des années cinquante, particulièrement ceux du début des années cinquante ou

même de la fin, albums qui contiennent des clichés de premières communions, de baptêmes et de mariages (c'est ce qu'on photographiait le plus à l'époque), je suis toujours étonné de constater que les

vieillards qui s'y trouvent, en pères, grand-pères ou oncles (ce qui n'exclut pas les mères, grands-mères et tantes),

n'ont que cinquante et rarement plus que soixante ; qu'on y retrouve rarement des gens qui ont aujourd'hui mon âge sinon, parfois, en fauteuils-roulants ou fortement

supportés par d'autres plus jeunes qu'eux. C'est troublant.

Simon

|

|

|

Herméningilde Pérec

Herméningilde Pérec

Circulaires,

publi-sacs,

La boutade de

Simon dans ses «Fonds de tiroir» du précédent numéro du

Castor™, car c'en était une, à savoir qu'il... - Laissez-moi

d'abord la citer au complet :

«J'hésite beaucoup à donner de l'argent aux mendiants

qu'on rencontre de plus en plus dans les rues des grandes villes. - Dieu

sait ce qu'ils feront de mon aumône. Dans le lot, je suis certain qu'il

y en a qui l'utiliseront pour faire imprimer leur CV et se trouver un

emploi, privant ainsi un fils d'une bonne famille d'une source de revenus qui

lui était destinée.»

... en a fait

sourire plusieurs, mais également réfléchir autant d'autres. Mademoiselle

G*** de l'établissement B***, de même que sa collègue Y***, endroit

que je fréquente pour un léger problème de santé (à mon âge...)

m'ont dit qu'elle l'avait fait réfléchir, par sa «contre-vérité»

(quoique ce n'est pas le mot qu'elles ont utilisé), aux ferendae

sententiae societatis (idem) c'est-à-dire aux modes de pensée

imposées par la société qui stipulent, dans ce cas précis, que tous

les citoyens d'une grande ville doivent se sentir coupables de ne pas

s'occuper de l'itinérance et des gens qui, pour une raison ou pour une

autre, en ont fait un mode de vie. «Qu'est-ce que je dois répondre,

me demanda Mademoiselle G***, à un type - vous le connaissez,

il est toujours en face du [ici un endoit que je ne peux pas citer]

qui est visiblement intelligent et en santé, ne cesse d'harceler

tous les passants, jour après jour comme si on lui devait

quelque chose ?» - Et d'Y*** de renchéchir : «Et vous avez vu

comment il est habillé ? Il porte des vêtements que je

ne peux même pas me payer !» D'autres

exemples ont suivi ce cas unique, mais par la suite, j'yy ai songé et

presque immédiatement je me suis souvenu d'un autre du même acabit

qui, rue *** près du couvent des Ursulines où j'ai une bonne amie,

lorgne régulièrement ma serviette de cuir, un cadeau de Madame Pérec,

une serviette qui a plus de vingt ans et dont je suis fier de la

patine... - Et j'ai pensé que si, l'on faisait un sondage auprès de

nos lecteurs que plusieurs n'auraient aucune difficulté, de citer, en

catimini, des exemples semblable. - Ce qui m'a amené à témérairement

penser ceci : Quelle

est la logique qui nous pousse, nous, humbles citoyens qui vaquont pour

la plupart à nos affligeantes occupations en toute humilité, à nous

sentir coupables devant des faits qui nous sont imposés souvent par

des individus à qui nous ne demandons rien et dont - dans le cas de

l'itinérance - plusieurs organismes existent pour leur venir en aide

et auquel - encore là, on nous a pas demandé notre avis - nous

devons financièrement participer d'une façon directe ou indirecte. «Primo

et principalita caritas» me direz-vous et vous aurez parfaitement

raison. D'ailleurs, je ne saurais par où commencer pour m'occuper des

itinérants de mon propre quartier, encore moins de ceux de la

municipalité où j'habite. - Il s'agit là d'un problème social qui

me dépasse, comme la plupart des problèmes sociaux modernes. - Je

suis, on me le rappelle tous les jours, d'un temps presque ancien. mais

il est un situation que j'ai beaucoup de difficultés à accrpter :

c'est celle des sacs de feuillets publicitaires qu'on dépose régulièrement

devant ma porte malgré l'affiche que j'y ai apposée pour les

interdire.

H. Pérec

|

|

|

Copernique Marshall

Copernique Marshall

Johnny Come Late

J'aurais voulu, pour cette édition, vous parler d'un

livre d'articles paru en 2011 de Christopher Hitchens, Arguably,

que j'ai lu au cours de mes récents déplacements, mais, comme

d'habitude, toujours à la dernière minute, j'ai remis ma copie au moment

où l'éditeur était en train de s'arracher les cheveux à la lecture des

chroniques de Simon qui semble n'avoir eu rien d'autres à faire le mois

dernier sauf lire et écrire.

«C'est que, m'a dit l'éditeur, le bougre les

a emboités les unes dans les autres et tenter d'en retirer une pour le

mois prochain, c'est comme retirer une pieuvre d'un baril de pieuvres.»

Ayant voulu l'aider, je les ai lues, l'une après

l'autre, pour réaliser qu'on pouvait, à quelques détails-près, les

lire dans n'importe quel ordre et qu'on ne pouvait pas, réellement, les séparer.

Alors j'ai démissioné.

Aussi : à la prochaine !

Mais n'oubliez pas de lire le reste. Notamment le

mini-conte de Borgès que nous a choisi Fawzi pour l'«extrait du mois».

C'est avec son punch line un chef-d'oeuvre.

Copernique

|

|

|

Jeff Bollinger

Jeff Bollinger

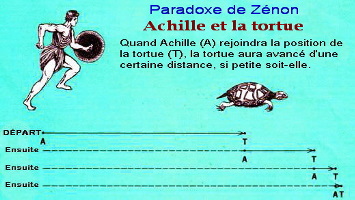

Le paradoxe de Zénon

(Du livre dont je parlais le

mois dernier : Riddles in Mathematics d'Eugene P. Northrop

- Pelican, 1964)

Voici comment Wikipedia décrit

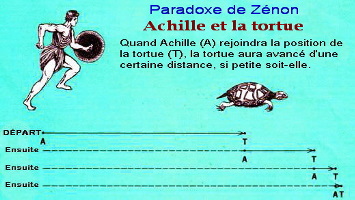

l'un des huit paradoxes de Zénon (± 490 à ± 430 avant J.-C.), celui qu'on nomme «Achille et la tortue» :

Dans ce paradoxe, il est dit qu'un jour, le héros grec Achille disputa une course à pied avec une tortue. Comme Achille était réputé être un coureur très rapide, il avait accordé gracieusement à la tortue une avance de cent mètres. Zénon affirma alors que le rapide Achille n'a jamais pu rattraper la

tortue parce qu'il ne pouvait pas.

En effet, supposons pour simplifier le raisonnement que chaque concurrent

allait courir à une vitesse constante, l'un très rapidement, et l'autre très lentement ; au bout d'un certain temps, Achille allait comblé ses cents mètres de retard et atteint le point de départ de la tortue ; mais pendant ce temps, la tortue

allait avoir parcouru une certaine distance, certes beaucoup plus courte, mais non nulle, disons un mètre. Cela

avait exigé alors à Achille un temps supplémentaire pour parcourir cette distance, pendant lequel la tortue aura avancé encore plus loin ; et puis une autre durée avant d'atteindre ce troisième point, alors que la tortue aurait encore progressé. Ainsi, toutes les fois où Achille

allait être à l'endroit où la tortue allait se retrouver, elle

allait se retrouver... encore plus loin. Par conséquent, le rapide Achille n'a jamais pu et ne pourra jamais rattraper la tortue.

En voivi un autre (paradoxe), plus terre à terre :

Par testament, un homme laissa à ses trois fils 17 chevaux qu'il demanda à être répartis comme suit : la moitié à son fils aîné, le tiers à son fils puiné et un neuvième à son fils cadet.

Les chevaux étant de race, aucun des fils ne voulut appeler un boucher pour donner, par exemples, huit chevaux

et demi au premier des fils, cinq chevaux et deux tiers au deuxième et le reste au cadet.

Ils firent appel au sage de leur village qui, le lendemain arriva avec son cheval qu'il ajouta aux dix-sept à être

partagés et procéda à donner à l'aîné la moitié de dix-huit chevaux ou neuf. Au suivant, il en donna six chevaux (18 divisé par deux) et au troisième, deux, soit dix-huit divisé par neuf. Neuf + six + deux égalant dix-sept, il resta sur place un cheval, le sien, avec lequel il rentra chez lui.

C'est que 1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18 et non 17 sur 17. - Facile quand on y pense.

Dans le cas d'Achille et la tortue, la solution fut plus difficile à trouver :

Ce paradoxe du mouvement a stimulé les réflexions de grands mathématiciens tels que Galilée, Cauchy, Cantor, Carroll et Russell ; cela fit dire à Bergson que si les philosophes l'avaient réfuté de bien des façons et que ces façons étaient toutes différentes, chacune enlevait aux autres le droit de se croire définitive.

Ce n'est qu'au XXe siècle, presque deux mille ans et demi après Zénon

qu'une véritable résolution fut trouvée - mathématiquement - en utilisant le fait qu'une série infinie de nombres strictement positifs peut converger vers un résultat fini.

Pour de plus amples détails voir :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_d%27Achille_et_de_la_tortue

Reste maintenant à me pencher sur un Dieu en trois personnes.

Jeff

|

|

|

Georges Gauvin

Georges Gauvin

Boss et boss

Il est onze heures. C'est vendredi. Le vendredi vingt-deux mars de l'an 2019. J'avais prévu aller en ville aujourd'hui. Mais on annonce de la pluie mêlée de neige et de

Dieu-sait-quoi. - Comme

dit Monsieur Popp : «Quand nous est tombé du ciel de la pluie, de la neige, de la grêle et du verglas, qu'est-ce qui peut encore nous

tomber dessus ?»

Sauf qu' il ajoute toujours : «Oui, mais avouez que c'est plutôt

rare.» Alors j'ai décidé de rester à la maison.

C'est malheureux car il est rare que j'ai une journée, comme ça, en plein

milieu de la semaine où je n'ai pas à me rendre au travail et pas le petit à m'occuper de.

J'ai congé aujourd'hui.

On est à repeindre la section où se trouve mon bureau. Aujourd'hui, demain et après-demain. Sauf que demain, c'est samedi et après-demain, dimanche et que je n'y serais pas allé de toutes façons.

C'est qu'on est à redécorer mon bureau, celui de mon adjointe et celui de mon boss qui, lui, est à Toronto, voir son boss dont le boss est le boss des boss et qui dit tout le temps qu'il a plusieurs boss : les propriétaires de la shop.

- Some boss : un bonhomme

en fauteuil roulant et qu'on voit jamais et les deux veuves de ses ex-associés, les fondateurs ou premiers boss. Ce qui fait qu'on a ben des boss : des boss, des sous-boss, des mini-boss et même des boss

d'employés qu'on ne voit jamais : ceux qui s'occupent

de vider les corbeilles la nuit et qui se rapportent aux propriétaires de

l'immeuble, leur boss qui a délégué sa bosserie à un sous

mais également un sur-boss.

Mais il ne faut pas que je m'oublie pas parce que je suis une boss, moi aussi : la boss de mon adjointe, la boss de notre secrétaire qui, elle, a une autre boss : celle qui s'occupe des

employés subalternes et qui se rapporte au boss du bureau qui est également le boss des employés en charge du classement, des archives et des photocopieurs.

Ben des boss.

Il est onze heures. C'est vendredi. Le vendredi vingt-deux mars de l'an

2019.

Tiens, je vais appeler ma mère.

George

|

|

|

Fawzi Malhasti

Fawzi Malhasti

Poésie choisie

Les yeux bleus

(Poème de Gaston Couté : 1880-1911)

Vous m'avez dit dans un sourire,

Que les yeux bleus (souvent songeurs),

Semblaient refléter et décrire

Les intimes penchants des coeurs.

Vous m'avez dit - lèvres sincères -

Que vous aimiez ce bleu profond,

Où vos yeux trouvaient plus sévères

Ces regards où tout se confond.

Où vos yeux trouvaient plus sévères

Ces regards où tout se confond.

Ces regards fixes qui résument

La haine ou la joie ou l'amour,

Ces regards bleus qui vous consument

Et font tout un siècle d'un jour.

Vous les adorez, chère Dame,

Aussi je les chante pour vous,

Mystique, divine est leur flamme ;

Vous les trouvez si doux.., si doux!

Mystique, divine est leur flamme ;

Vous les trouvez si doux.., si doux!

Vous m'avez dit dans un sourire,

Que les yeux bleus (souvent songeurs),

Semblaient refléter et décrire

Les intimes penchants des coeurs.

Vous m'avez dit dans un sourire

Que ces yeux dictaient les espoirs.

Pourtant... (laissez-moi vous le dire)

Pourquoi vos beaux yeux sont-ils noirs ?

Pourtant... (laissez-moi vous le dire)

Pourquoi vos beaux yeux sont-ils noirs ?

*

Notes :

Ce poème a été mis en musique par Michel

Desproges qui l'a endisqué en 2005 sur un CD dcomprenant 17 autres poèmes

de Gaston Couté. Son titre : Gaston Couté, Montmartre 1900 - Distribution Fortin

Productions - Mélodie DK 047.

Michel Desproches, chant et guitare avec : au

violoncelle, Philippe Bary et deuxième voix, Marion Maraux.

Paul qui m'a indiqué ces renseignements dit avoir

trouvé sa copie à la Libraire L'insoumise (Libraire anarchiste),

2033 boul. Saint-Laurent, Montréal.

Pour en écouter un extrait, cliquez sur la note :

Pour de plus amples rnseignements sur

Gaston Couté, consultez les sites suivants :

Dutempsdescerisesauxfeuillesmortes

gastoncoute.free.fr

Fawzi

|

|

|

De notre disc jockey - Paul Dubé

De notre disc jockey - Paul Dubé

Beau printemps...

L'hiver étant

chose du passé (quoiqu'il a neigé là où je demeure au cours de la nuit

du 21 au

22 dernier), j'ai pensé passer tout de suite au printemps qui, comme on

le sait, ne dure que dix jours au Québec, parfois sept. - Il

fait tout à coup beau le lundi et le dimanche suivant tous les arbres

sont redevenus verts.

Pour ce légendaire

lundi - qui sera là d'ici peu - s'il n'est pas déjà apparu au moment où vous

lirez ces lignes, j'ai pensé vous faire entendre de la musique appropriée.

Je ne vous

dirai pas de qui c'est car j'en connais parmi vous qui, à la seule

mention du nom de son compositeur, pourraient passer à la chronique qui suit.

C'est au piano

et joué par une pianiste assez non-conventionelle, née à Singapore,

mais vous verrez : c'est comme une bouffée

de printemps.

Pour

écouter, cliquez sur la note :

paul

P.-S. : Pour

les ultra-curieux, c'est l'oeuvre d'un compositeur américain décédé en

1992 et ça dure moins de huit minutes.

***

Note : pour nos suggestions et enregistrements précédents, cliquez ICI.

|

|

|

Lectures

Note :

Les textes qui suivent - et les précédents - ne doivent pas être considérés comme de véritables critiques au sens de «jugements basés sur les mérites, défauts, qualités et imperfections» des livres, revues ou adaptations cinématographiques qui y sont mentionnés. Ils se veulent surtout être de commentaires, souvent sans rapport direct avec les oeuvres au sujet desquelles les chroniqueurs qui les signent désirent donner leurs opinions, opinions que n'endosse pas nécessairement la direction du Castor™ ni celle de l'Université de Napierville.

|

William S. Burroughs - The Cat Inside - Penguin, 1992

Bon prince, j'ai consenti, contre mes habitudes, à lire cet opuscule de moins de cent pages parce que on me dit souvent

a) que je suis un écrivain (!) et b) que j'ai un chat. - Pour le point «b», je ne dis pas non.

- Pour le point «a», il est vrai que j'écris beaucoup, mais strictement

parce que - combien de fois je l'ai dit ! - c'est la seule façon que j'ai

pu trouver pour mettre de l'ordre dans mes idées.

Ce qu'on oublie de me souligner quand on avance ce qui précède, particulièrement en rapport avec le point «a», c'est que parmi mes écrivailleries,

j'émets souvent des opinions sur les écrivailleries des autres et ce, généralement, de façon péremptoire

(*), d'une chaire presque papale,

et des opinions qui exluent de facto toutes opinions qui pourraient être différentes.

(*) C'est-à-dire de façon qui est démodée, dépassé par le temps et même périmée.

Non, non et non, et... vrai en même temps : je suis

confiné dans un monde relativement limité comme ceux de tous ceux qui me donnent

leurs opinions sauf que les leurs sont le fruit de longues réflexions alors

que les miennes... Enfin, c'est ce qu'ils me laissent sous-entendre.

Cela étant dit, mis à part ma connaissance - même adjectif ou

qualificatif : limitée de certaines littérature - je suis zéro en ce qui a trait à la littérature post 1950 pour des raisons que j'ai déjà expliquées

- et le fait que j'attache la plupart du temps beaucoup plus d'importance au style qu'au contenu de ce que je lis (voyez ce que je dis de Gide ci-dessous),

j'ai quand même trois principes qui sont la plupart du temps à l'origine de, souvent, mes anathèmes concernant les écrits d'autrui :

1 - Il m'apparaît primordial d'essayer de comprendre ce qu'un auteur a voulu écrire.

(Et comment il s'est pris pour ce faire.) - Sauf que :

2 - Je constate irrémédiablement que contraitrement au principe précédent, il m'arrive plus souvent qu'autrement de penser à ce que je crois que l'auteur a voulu écrire.

Et que :

3 - J'attache énormément d'importance à ce qu'un auteur a peut-être écrit sans le savoir.

Passons maintenant à William S.

Burroughs, son

chat ou plutôt ses chats. - Carrément ? Pourquoi pas :

Dans son opuscule, je m'attendais à trouver des réflexions sur le rapport entre les chats et ceux - j'allais écrire : qui en possèdent, mais autant corriger tout de suite : -

ceux qui... vivent en osmose avec eux. Patiemment, j'ai lu, pages après pages, pour ne trouver qu'une série de phrases discontinues qui m'ont paru

n'être que des descriptions de faits divers tels que l'arrivée

saugrenue d'un chat sur sa table de travail ou le saut instinctif d'un félin

ou tout autre animal lorsqu'on lui apporte à

manger ; des faits divers qui auraient pu tout aussi bien être filmés comme ces bouts de

regardez-comme-il-est-mignon mini-vidéos

dont on peut en retrouver des milliers sur YouTube.

- Et pour être sûr de ne pas en avoir manqué une, j'ai les ai relues, une deuxième

fois et même en partie une troisième si je considère celles que j'ai

re-relues

au hasard.

La question qui m'est restée à l'esprit est demeurée la même :

pourquoi ce livre ?

Pas une seule phrase m'a semblé assez importante pour que je songe à la citer en exergue ou en en-tête d'un de mes toujours remarquables essais.

- Faut dire que si j'aime bien mon chat, je ne l'adore pas. - C'est après

tout, ce que je me suis dit, un animal qui demande beaucoup d'attention pour ce qu'il

m'en

donne en retour.

Mais revenons à The Cat Inside :

Son problème est que ce n'est pas le premier de ce genre de livres qu'il m'a été donné de lire au fil des ans. Je me souviens, entre autres, de

Je ne suis pas plus con qu'un autre d'Herry Miller (le seul livre qu'il ait écrit en français - mauvais d'ailleurs), d'une lettre sans intérêt de Joyce qu'un éditeur a jugé bon de faire paraître dans une édition numéroté (mille exemplaires ?) avec des dessins de

dieu-sait-qui et de nombreux passages inédits de Proust ne dépassant pas vingt pages y compris une presque thèse autour du fait que, dans

À la

recherche, il n'y avait aucun animal sauf le chien de Madame Sazerat,

au tout début...

Il y a là, à mon avis, une sur-exploitation de la notoriété d'un écrivain, conséquence de l'adoration sans borne de certains de ses lecteurs ou peut-être même - c'est fort possible - d'écrits alimentaires de la part d'auteurs en panne, mais qui doivent quand même continuer à payer leur tailleur.

Les lecteurs de D'Ormesson en ont été victimes lors de la publication de ses deniers livres ; nous en avons parlé ici-même.

Bah, les bouts de papier qui tombent dans la corbeille d'un génie pourraient - sait-on jamais - être importants...

Et puis dans le fond, qu'est-ce qu'on le lit pas de nos jours ? - La preuve est que vous venez de lire ceci.

Ce qui me ramène à mes trois principes :

1 - Est-ce que j'ai compris ce que Burroughs a voulu dire avec ce livre ? - Non.

2 - Est-ce que j'ai compris son intention en le faisant publier ? - Peut-être.

3 - Est-ce que j'ai été assez perspicace pour lire ce que Burroughs lui-même n'a pas tout à fait compris à savoir l'importance que ce livre pourrait avoir quant à une compréhension plus grande du personnage qu'il était. - Je ne sais pas :

Burroughs n'a jamais fait parti de mon monde littéraire, fort limité au

demeurant (comme je l'ai mentionné ci-dessus) surtout en ce qui concerne son époque.

Mon jugement ?

Je n'en ai aucun et la seule question que je me pose est : pourquoi a-t-on voulu que je lise

ce «The Cat Inside » de William S.

Burroughs, esq., mais j'ai bien peur qu'on ne me le dise jamais.

Mais tandis que je suis là, j'aimerais avant de vous quitter vous parler d'un film qui a eu un certain succès à

son époque, Candy de Chritian Marquand (1968), mais qui est aujourd'hui oublié

malgré la pléiade de comédiens qui en ont fait partie : Richard Burton, Charles Aznavour, Marlon Brando, John Huston, James Coburn et même Ringo Star, tous dans des rôles inhabituels

: Aznavour en acrobate bossu, Ringo en jardinier mexicain, Brando en gourou, etc., etc. - En vedette, une jeune fille naïve, jouée par Ewa Aulin qui sex-eploitée au cours d'une courte carrière a décidé que le cinéma n'était pas pour elle. - Mais le surprenant personnage interprété par Richard

Burton en vaut la peine : MacPhisto, un poète gallois, alcoolique, qui dit n'importe quoi (dont les livres ont été bannis dans 27 pays et 14 autres en phase émergeante) et qu'une foule d'admirateur ne cessent d'admirer béatement,

ce qui me ramène à William S.

Burroughs...

(Aux dernières nouvelles, ce film était disponible sur YouTube. Suffi de taper "candy 1968 ewa aulin" dans son moteur de recherche. - Burton y apparaît au tout début.)

Fin de cet aparté.

Il m'est tout de même resté quelque chose de

ce «The Cat Inside». Le souvenir que j'ai déjà eu en ce qui concerne

non pas Burroughs, mais un certain Gainsbourg qui m'ont tous les deux paru

faire partie du même monde. Je veux dire physiquement ou en apparence.

Vous saviez qu'il, Gainsbourg, a écrit, composé ou, à tout le moins, signé plus de 500

chansons ou mélodies ? - De ces 500, combien, vraiment, en a-t-on retenues ? - Est-il important de le savoir ? Ce qui est important

c'est se rappeler qu'il en a composées d'inoubliables.

Et j'enchaîne - je suis superexcité cette semaine - avec ce

que je pense de la correspondance des géants littéraires, à la suite

cependant de commentaires sur un autre livre..

Simon

***

Robert Mallet - Une mort ambiguë -

Gallimard, 1955

(Suivi de quelques remarques sur les livres de correspondance)

Pour me punir d'avoir récemment trop regardé d'insignifiantes nouvelles

sur Trump et son entourage, je me suis astreins à lire ce livre sur, tel qu'on le dit sur la dernière page de sa couverture

: la confrontation par personne interposée de deux hommes irrémédiablement brouillés (Gide et

Claudel), Mallet ayant été celui qui a servi d'intermédiaire entre les deux et qui, lors de la publication de leur correspondance en 1949-1950, y a joint une préface et des notes.

Je dis bien «pour me punir» car, à plusieurs moments, au cours de ma lecture, je me suis demandé pourquoi je persistais à lire un livre dont la correspondance

précitée n'a servi que de prétexte, pour l'admirable interviewer des

Entretiens avec Léautaud qui demeure un must à écouter,

pour écrire de longues disgressions sur ce qu'il pensait de la religion, la

foi, l'homosexualité et même ce qui doit arriver à la dépouille mortelle d'une

personnalité publique, disgressions toutes aussi captivantes les unes

que les autres, si vous vous intéressez à ce genre de choses.

(Ci-dessous je cite un passage de ces disgressions, une introduction

plus préciséement, qui vous donnera une idée du style qu'il a adopté lors de

sa rédaction.)

En bref, je n'ai rien appris de nouveau dans ce livre de 250+ pages sinon, peut-être,

ce qui s'est passé lors de la mort et les funérailles d'André Gide,

moment décrit tout aussi bien, sinon plus sobrement, dans

"Les cahiers de la petite dame" (Numéro 7 des Cahiers d'André

Gide - Gallimard - vols 4 à 7).

Je dois préciser qu'une bonne partie de son contenu rapporte verbatim diverses conversations entre l'auteur et Gide, l'auteur et Paul Claudel, les réflexions de Gide sur Claudel et

celles de Claudel sur Gide, mais aucune ne m'a paru importante au

point de les avoir notées.

À plusieurs endroits surgit Léautaud, avant et après la mort de Gide, mais rien de nouveau dans les entretiens qu'il

(Léautaud) a

eu par la suite avec l'auteur de cette Mort ambigüe et qu' on peut lire ou écouter ailleurs.

En d'autres mots, «Une mort ambiguë» n'est

qu'une suite de - on l'apprend en cours de route - pages d'un journal dont on pourrait

facilement se dispenser et desquelles on a oublié de supprimer les

descriptions inutiles. Par exemple, l'extrait qui suit qui sert de préambule à la visite de l'auteur et de Léautaud

à l'endroit où est enterré Gide :

«En ce jour où le printemps et l'été se confondaient, le soleil ruisselait sur toute la campagne. Les feuilles des hêtres avaient cette couleur claire et vernissée qu'elles perdent en vieillissant. Les alignements de troncs lisses autour des fermes et des pâtures s'enfouissaient dans leurs propres exubérances. Le bandeau mouvant des frondaisons supportait un ciel aussi lisse qu'une opaline. Le gris, le vert jaune et le bleu se moiraient de lumières diffuses qui dévalaient sur eux pour irriguer les champs verts-noirs où pointaient les épis de blé. Le toit d'ardoise de la petite église luisait de toutes ses écailles sous des averses de rayons qui rebondissaient à travers le cimetière dont les allées avaient la même teinte d'argile fauve que le chemin rural...» (Page 157)

Ce qui n'explique pas pourquoi j'ai persisté dans ma lecture.

Ah Oui, je m'en souviens : pour me punir d'avoir récemment trop regardé d'insignifiantes nouvelles

sur Trump et son entourage,

De la correspondance d'auteurs célèbres

Les rares ceusses qui ont eu la patience, un jour ou l'autre, de jeter un coup d'oeil sur ma bibliothèque dont les livres ont toujours été plus ou moins classés par éditeurs (et parfois par la couleur de leur

reliure - je l'ai déjà mentionné ici) ont dû, sans me le dire, se questionner sur la quantité des correspondances qui s'y trouvent ou s'y trouvaient avant les nombreux élagages que j'ai été obligé d'y faire faute d'espace, de moyen et lors de quelques déménagements. -

Y sont et s'y trouvent encore, pour la plupart, la correspondance de : Proust (21 volumes), les trois-quart de celle de Gide (avec Copeau, Ghéon,

Martin du Gard, sa mère, François Mauriac, Jacques-Émile Blanche, Dorothy Bucy, Valéry Larbaud, Francis Jammes, etc.), les quatre volumes de la correspondance de Pline le

Jeune, de nombreuses lettres de Joyce, d'Oscar Wilde et d'autres auteurs trop nombreux pour être nommés.

Ce qui aurait encore plus surpris ces rares ceusses qui se sont prêtés à cet examen auraient été encore plus étonnés d'apprendre que, sauf de rares exceptions (dont la correspondance de Pline le Jeune), je n'en ai, à toutes fins utiles, lues à peu près aucune. Mais alors à quoi sert-il d'avoir tout ça dans sa bibliothèque

auraient-ils pu me demander et je leur aurait répondu : on ne sait

jamais... et ça aurait été mentir un peu. Beaucoup même car je ne crois pas qu'il se soit passé une semaine et qu'il ne se passe pas encore une semaine sans que je n'ouvre un de volumes dans lesquelles ces correspondances sont imprimées pour y trouver une référence quelconque, pour retrouver, par exemple, le contexte dans laquelle une lettre est citée par un auteur d'un essai que je suis en train de lire ou tout simplement pour me renseigner sur un fait, un objet, une circonstance ou une

opinion quelconque. Tenez : récemment, je me suis plu à lire la correspondance de Proust avec son banquier. Ce fut un vrai délice que lire des phrases proustiennes utilisées dans un rapport que d'aucuns

pourraient dire aussi bassement matériel. Et puis, il faut lire une fois dans sa vie un auteur aussi brillant que Wilde écrivant à son cher Bosie ou encore le prodigue Joyce, toujours à court d'argent, écrivant à sa mécène ou son éditeur.

Car :

Autant je me plais à dire que le Journal de Goncourt est illisible, autant je serai d'accord pour dire que lire la correspondance intégrale d'un auteur (en particulier Proust dont on a conservé jusqu'à la moindre note) est une pure perte de temps. À moins qu'on soit en train d'écrire la thèse définitive (en son genre) sur le genre de cravate que portait Gide lors de ses sorties séductives...

Sauf que dans le cas de Pline le Jeune, ayez la patience de tout lire. -

Remarquez que, dans son cas, c'est lui qui a choisi quelles lettres étaient dignes d'être publiées.

Simon

***

Et puis finalement :

L'énigmatique André Gide

(Sur une [re]lecture de : L'école des femmes, Oedipe-Roi, Les faux-monnayeurs, Les caves du

Vatican, certaines pages de son Journal et divers Essais

ou Commentaires sur : Rodin, Balzac, Francis Jammes, Henri Ghéon, etc.)

Ayant, Copernique, Paul et - qu'est-ce qu'on dit ? - votre serviteur... passé plusieurs heures en compagnie de Gide au cours du mois dernier et de l'autre avant, il

nous est revenu à l'esprit une question que votre serviteur se posait déjà il y a plus de cinquante ans :

Est-ce qu'on lit encore André Gide aujourd'hui ?

En 1963, en effet, douze ans après la mort de celui qu'André Rouveyre avait surnommé «le contemporain capital»

(1)

Claude Martin (2)

se demandait s'il faisait encore partie de l'actualité littéraire :

Répondant à sa question («André Gide connaît le purgatoire qui n'épargne aucune gloire...»), il en souleva une autre : «Faut-il s'étonner que, de l'enquête menée en décembre 1960 par un hebdomadaire : "Dix ans après, que reste-il de Gide ?", il soit sorti de la bouche des jeunes écrivains interrogés, non pas même des sarcasmes, mais quelques phrases condescendantes et désabusées ?»

(3)

(1) Écrivain, journaliste, dessinateur de presse et caricaturiste, André

Rouveyre (1880-1962) fut, entre autres, ami de Gide, Apollinaire, Rémy

de Gourmont, Henri Matisse et Paul Léautaud.

(2) Professeur à l'Université de Lyon, Claude Martin, auteur et co-fondateur en 1968 de

l'Association des Amis d'André Gide, a édité des Correspondances majeures de l'écrivain, ainsi que les célèbres

Cahiers de La Petite Dame de même qu'établi l'inventaire de la correspondance générale d'André Gide

(environ 25 000 lettres). (Source : Babelio et autres)

(3) André Gide par lui-même - Édition du Seuil - Collections Écrivains de toujours, 1963.

À la lecture de ce qui précède, on peut, aujourd'hui, se poser une question beaucoup

plus significative : si, en fait, Gide est vraiment passé par un purgatoire

quelconque ou s'il n'a pas tout simplement cessé de faire partie de

l'actualité littéraire

dès sa disparition en rejoignant des écrivains qui furent ses contemporains et dont,

depuis des années, on ne peut lire les noms que dans des manuels scolaires sous la rubrique

«Écrivains du XXe siècle» (ou dans des éditions hors-prix).

Qui ? Paul Claudel, Jean Giono, André Malraux, François Mauriac, Henry de Montherlant, Jean Anouilh... auxquels on pourrait ajouter des écrivains très connus et même

fort louangés au cours de la première moitié du XXe siècle : Léon Bloy, Edmond Rostand, Alain-Fournier, Pierre Loti, Romain Rolland, Georges Bernanos, Albert Samain, Georges Bataille...

Je n'ai pas fait de longues recherches pour savoir si Gide était encore

disponible aussi facilement en 2019 qu'i l'était quand j'étais

jeune. - J'ai consulté quand même les catalogues de quelques bibliothèques puis examiné la liste des livres de Gide

toujours en vente à la FNAC, chez Amazon et Gallimard pour en conclure qu'à moins de se procurer les

six volumes de la collection La Pléiade (4)

et débourser plus ou moins 500 $ (323 Euros), l'oeuvre de Gide, à l'exception de certains livres aux titres suscitant une certaine curiosité

(L'immoraliste, les Faux monnayeurs ou encore Les caves du

Vatican), n'est accessible que sous la forme de livres plutôt

difficiles à trouver car ils n'ont jamais été republiées depuis des années.

(4) Journal, Tome I et II - Romans et récits (Oeuvres lyriques et dramatiques),

Tome I et II - Souvenirs et voyages et Essais critiques.

Il m'a fallu, par exemple, chercher assez longtemps pour trouver son Théatre - et encore : j'ai dû me contenter d'une édition de 1948 où, forcément, sa pièce tirée de ses

Caves du Vatican (1950) ne s'y trouvait pas, quoique encore en

vente,

séparément chez Gallimard, pour la modique somme de quelque 30$ et sur demande seulement dans une des quatre

des bibliothèques que j'ai consultées.

Ce que j'ai appris également, c'est qu'on publie encore et régulièrement, des études sur les divers aspects de Gide, sa vie et son oeuvre

dans quelques revues littéraires comparativement, par exemple, à l'inoubliable oublié Albert Samain, via, entre autres, l'«Association des amis d'André Gide»

citée ci-dessus et toujours en activité tandis

que, régulièrement, paraissent dans divers magazines spécialisées un article ou deux sur celui qui aurait été une

influence majeure (d'aucuns ont avancé une influence «dévastatrice») sur la jeunesse de 1900-1920.

S'il faut ajouter à l'oeuvre d'André Gide sa correspondance et les essentiels

Cahiers de la petite dame, alors là, autant, comme dit l'epression, «prendre son mal en patience». Les livres de Gide sont comme des perles : rares.

Et si coûteux qu'ils ne sont à portée de quelques uns.

Ce qui me fait dire, qu'à l'exception de quelques titres, Gide, ce «contemporain capital» n'est plus, aujourd'hui, lu,

sauf par quelques spécialistes et inconditionels comme ceux qui signent ces quelques

notes qui se sont procuré la majeure partie de son oeuvre au moment où

manger régulièrement n'était pas important.

- Il y a plusieurs raisons à cet état de choses. Pierre Lepape dans son livre

André Gide, le messager (1997, rééd. Points-Seuil, 2000) en donne une, et même deux :

« [Son oeuvre] réclame pour donner son sens et sa richesse d'être lue tout entière. Elle n'est pas faite en effet d'une suite de livres, comme autant de propositions séparées, mais des aventures, entre toutes émouvantes, d'une pensée en quête de liberté et de vérité. Chaque livre répond au précédent, qui répond à tous les autres, avec des avancées, des reprises, des contradictions violentes, des aveux et des rétractations, des audaces folles. Mais aussi des ruses et des prudences, des atermoiements et des tergiversations dont un autre livre balaiera les faiblesses. Chaque volume de l'oeuvre, roman, sotie, récit, essai critique, pièce de théâtre ou témoignage, se lit à la manière dont on lit une page de son journal, comme un morceau du paysage, une heure de la journée, une part de l'humanité, un moment de la dialectique. Ne pas lire tout Gide, c'est comme vouloir comprendre une pièce de théâtre dont on aurait effacé les dialogues.

[...]

«Diderot, qui était multiple comme Gide et qui, comme lui, cherchait sa vérité en l'incarnant dans des personnages contradictoires, avait choisi de secouer la langue elle-même pour lui donner l'allure du vivant. La dialectique faisait danser sa phrase. Gide, au contraire, a opté obstinément pour le classicisme. Né à l'écriture au moment où les langueurs éthérées du symbolisme se livraient à une guerre contre la

«vulgarité» naturaliste, il a choisi de renvoyer les deux adversaires dos à dos, en soumettant son art d'écrire à une tension permanente : enfermer sa liberté, sa spontanéité et son envie de tout dire dans les règles les plus strictes (voire les plus tatillonnes) du bien-dire classique.»

Lire toute son oeuvre ? Oui d'accord, mais qui, en 2019, aura la patience de ce faire ?

De consacrer plusieurs mois pour, d'une certaine manière, ne constater

qu'elle n'est qu'une suite de contradictions. - Quelques inconditionnels, dont

nous sommes, mais

l'idée ne nous en est jamais venue.

*

Je (simon) ne me souviens plus comment ni exactement pourquoi je me suis intéressé à Gide. Tout ce dont je me souviens c'est que c'est arrivé il y a plus de cinquante ans...

déjà !

C'était à l'époque où

paraissait le livre de Claude Simon que je ne lus que longtemps après.

- Je crois, mais je n'en suis pas certain, être venu à Gide (et non pas

vers lui) à cause de ses

Faux-Monnayeurs qu'on me disait à l'époque avoir été le premier vrai

Nouveau roman alors que j'en étais déjà à Joyce et au monumental

À la recherche du Temps perdu. - Je

me souviens

quand même de ne pas l'avoir lu en entier. Je me

souviens également, mais de cela précisément, avoir eu l'impression de lire un récit dont on pouvait deviner tous les fils ; l'équivalent de regarder un spectacle de marionettes dont les mouvements des personnages

auraient été trop saccadés pour paraître naturels, même en faisant

abstraction du fait qu'il étaient magistralement manipulés. Surtout que j'avais déjà vu à ce moment là, et en salle, L'année dernière à Marienbad d'Alain Robe-Grillet(1961) et en avoir être resté fasciné par ce qu'on appelait alors

l'avant-gardisme ou le Nouveau cinéma.

Les Caves du Vatican est venu après, mais exactement quand ?

Je ne sais pas. - Même réaction ou à peu près : pas l'oeuvre d'un

grand romancier.

Ma véritable rencontre avec Gide, si on peut appeler cela une rencontre, je l'ai eu via son

Journal deux ou trois ans plus tard quand je me suis mis à le

lire parallèlement à celui de Julien Green. Les deux furent et sont encore

mes deux grands livres de chevet. Mais pas pour les mêmes raisons :

Si je lis et relis Green pour ses idées, ses opinion, son fond, ce

n'est que pour le style et uniquement pour le style que je lis Gide ; pour ce qu'en

disait ci-dessus, Pierre Lepape : son «clacissisme», sa magnifique langue, ses plus-que-parfaits du subjonctif et ses tournures de phrases qu'il disait qu'il fallait prendre «par le bout qu'elles venaient».

Et Copernique et Paul d'ajouter : «Idem,

mais pas tout à fait».

*

Après les fleurs, le pot :

Notre opinion générale et directe ?

Gide est un grand auteur, mais également un grand emmerdeur.

Je (collectivement) le trouve tout simplement ennuyant et totalement dépassé. Il me

fait penser à ces auteurs qui, pour être à la page, se mêlent de

tous les débats au cours de leur existence et qui, quand

ces débats finissent par devenir viellots, surannés, caduques, disparaissent avec eux. - Pire encore : il m'apparaît au fur et à mesure que je continue à

lire Gide qu'il fut probablement, de son vivant, un grand flagorneur faisant semblant de tout détruire sur son chemin pour mieux

flatter l'intelligence de ses lecteurs et démontrer en même temps la

sienne. Un thuriféraire ?

(Comme aurait dit, ajoute Paul, une de mes tantes pour qui ce mot était le seul dont elle était sûr que personne d'autres dans son entourage pouvait comprendre). Peut-être.

Mais peut-être aussi un arriviste dans le monde littéraire. Enfin : un bonhomme qui, pour prouver sa légendaire «sincérité» changeait d'avis d'un journée à l'autre et qui - alors là je sens que les gidistes qui liront

ce qui suit vont crier au sacrilège - s'est flagellé publiquement pour avoir

loupé Proust qui avait soumis son premier roman à Gallimard. - (Faut lire les lettres qu'il lui écrivit par la suite pour l'intégrer dans la NRF.)

NOUS ne voulons certes pas dire qu'il n'y a rien de bon dans son oeuvre, mais

nous pensons ce qu'on disait à propos d'Anatole France :

Qu'il avait du génie, mais que ce génie a été mis aux

services de platitudes ; ou encore, comme Roger du Gard, son grand ami

- et surtout sinon plus grand défenseur - osa écrire : qu'il n'a jamais écrit ce chef-d'oeuvre que

son génie promettait...

Hélas ! Comme il disait lui-même de Victor Hugo.

*

À lire de lui - un must quand même, nous insistons - n'importe quoi si l'on ne s'attache pas trop à ce qu'il dit

sauf que son

Corydon tout comme sa «plaisanterie» en un acte, Le troisième arbre

(tout son théâtre en fait) et toutes les opinions qu'il a émises sur des livres que vous ne lirez jamais peuvent être exclus de votre

programme sans problème.

Quant à sa vie ou sa personnalité, vous serez en meilleure compagnie avec Green et même Oscar Wilde car je

(Paul) ne me souviens pas

avoir lu dans une des nombreuses biographies de Wilde (et Dieu sait ce

qu'on a écrites des pas piquées des vers) une description aussi terrifiante que celle de Robert Mallet (voir ailleurs dans ce

Castor™) d'un Gide âgé se pomponnant avant de rendre à une possible aventure galante.

Simon, Paul et Copernique

|

|

|

L'extrait du mois

Jorge Luis Borges - Everything

and Nothing (*)

(Anthologie personnelle - L'Imaginaire - Gallimard, p. 148, 2016

Oeuvres complètes - La Pléiade, vol. II, p. 24, 2010)

(*) Le titre de ce conte écrit en

espagnol était à l'origine anglais. - Il a été publié dans une suite

faisaint partie de El hacedor `(L'auteur et autres textes)

publiée à l'origine en 1960 et traduite en français en 1965 par Robert Caillois)

Note (Madame Fawzi Malhasti) :

Le parcours de cet écrivain né Jorge

Francisco Isodoro Luis Borges Acevedo en 1899, à Buenos Aires et décédé

à Genève en 1986 est assez particulier. Durant la Première Guerre

mondiale, il est en Suisse avec ses parents (où il fait ses études) pour

se retrouver à nouveau à Buenos Ayres en 1921 où il s'engage dans de

multiples acrtivités culturelles, fondant des revues, traduisant des

auteurs comme Kafka et Faulkner, mais s'intéressant surtout à

l'avant-gardisme espagnol. En 1930, il commence à écrire des contes et

des nouvelles, des récits policiers parodiques, des chansons (mises en

musique par Astor Piazzola) et se tourne peu à peu vers le fantastique,

le réalisme dit magique où il décrit des situations étranges qui lui

permettent, également sous la forme d'essais, une vision tout à fait

nouvelle de la réalité, de l'espace, du temps, de l'infini entremêlant

des personnages historiques, des êtres sans âme, des artistes dérisoires

ou imposteurs dans un style unique, souvent très concis d'où émergent

des paradoxes et des figures poétiques étonnantes.

Ce n'est qu'à partir

des années soixante que ses écrits commencèrent à être traduits et

que sa réputation se répandit dans le monde notamment en France, grâce

à l'écrivain Robert Callois, puis en Angleterre et aux États-Unis.

Voici un court conte qui donnera une idée

de son génie :

*

Il n'y avait personne en lui ; derrière son visage (qui même d'après les mauvaises peintures de l'époque, ne ressemble à aucun autre) et derrière ses propos, qui furent abondants, fantastiques et agités, il n'y avait qu'un peu de froid, un rêve que personne ne rêvait. Au début, il crut que tout le monde était comme lui mais l'étonnement d'un ami avec qui il avait essayé de commenter cette vacuité l'avertit de son erreur et lui fit comprendre pour toujours qu'un individu ne doit pas s'écarter des normes de l'espèce.

Une fois, il pensa qu'il trouverait peut-être dans les livres un remède à son mal et il apprit de cette manière ce peu de latin et cet encore moins de grec que devait mentionner un de ses contemporains. Il considéra ensuite que la pratique d'un rite élémentaire de l'humanité pouvait bien être ce qu'il cherchait et il se laissa initier par A***, au cours d'une longue sieste de juin.

Passé vingt ans, il se rendit à Londres. Instinctivement, il s'était déjà entraîné à simuler qu'il était quelqu'un, afin qu'on ne découvrît pas le fait qu'il n'était personne ; à Londres, il trouva la profession, à laquelle il était prédestiné, celle d'acteur, lequel, sur une scène, joué à être un autre, devant une assemblée de personnes qui jouent à le prendre pour cet autre. Le métier d'histrion lui apprit un bonheur singulier, peut-être le premier qu'il connût ; mais, le dernier vers acclamé et le dernier mort retiré de la scène, la détestable saveur de l'irréalité l'envahissait de nouveau. Il cessait d'être Ferrex ou Tamerlan et redevenait personne.

Aux abois, il se prit à imaginer d'autres héros et d'autres fables tragiques. Ainsi, pendant que son corps a'acuittait de son destin de corps dans les lupanars et les tavernes de Londres, l'âme qui l'habitait était César, qui fait la sourde oreille aux avertissements de l'augure,

et Juliette, qui déteste l'alouette, et Macbeth, qui parle sur la lande avec les sorcières qui sont aussi les Parques. Personne ne fut autant d'hommes que cet homme qui, à la ressemblance de l'Égyptien Protée, put épuiser toutes les apparences de l'Etre. Parfois, il laissait dans le recoin d'une oeuvre quelque confession, avec l'assurance qu'on ne la déchiffrerait pas ; Richard affirme ainsi qu'en un seul personnage il joua le rôle

de beaucoup d'autres et Iago dit étrangement : « Je ne suis pas ce que je suis. » L'identité fondamentale d'exister, de rêver et de représenter lui inspira des passages fameux.

Durant vingt ans il persista dans cette hallucination dirigée, mais il fut saisi un matin par la nausée et l'horreur d'être tant de rois qui meurent par l'épée et tant de malheureux amants qui se réunissent, se séparent et agonisent mélodieusement. Ce même jour, il décida de vendre son théâtre. Il retourna dans la semaine à son village natal où il récupéra les arbres et la rivière de son enfance et il ne les rattacha pas à ces autres que sa muse avait célébrés et que rendaient illustres allusions mythologiques et des vocables latins. II fallait être quelqu'un ; il fut un imprésario en retraite qui avait fait fortune et qui était passionné par les prêts, les litiges et la petite usure. En ces dispositions, il dicta le testament aride que nous connaissons et qui écarte délibérément tout trait pathétique ou littéraire. Des amis de Londres avaient coutume de visiter sa

retraite et il reprenait pour eux son rôle de poète.

L'histoire ajoute qu'avant ou après sa mort, il sut qu'il était en face de Dieu et il lui dit : «

Moi qui ai été tellement d'hommes en vain, je désire en être un qui soit moi.

» Au milieu d'un tourbillon, la voix de Dieu lui répondit :

« Moi non plus, je ne suis pas : j'ai rêvé le monde comme tu as rêvé ton oeuvre, Shakespeare, et tu fais partie de mon rêve, toi qui es multiple comme moi et, comme moi, personne.»

|

|

|

Il y a dix ans dans

le Castor™

Note :

Les textes qui suivent - et les précédents - ne doivent pas être considérés comme de véritables critiques au sens de «jugements basés sur les mérites, défauts, qualités et imperfections» des livres, revues ou adaptations cinématographiques qui y sont mentionnés. Ils se veulent surtout être de commentaires, souvent sans rapport direct avec les oeuvres au sujet desquelles les chroniqueurs qui les signent désirent donner leurs opinions, opinions que n'endosse pas nécessairement la direction du Castor™ ni celle de l'Université de Napierville.

|

S

Jeff

|

|

|

Le courrier

Mme Porsépine Ouellette - Ville Émard,

Québec

Statistiquement ? L'Oxford University

Press mentionne dans son Christian Encylopedia que 84% de la

population mondiale se dit membre d'une religion quelconque ou croit en un

être suprême. - De ces 5,9 milliards d'individus, 2 milliards seraient chrétiens

dont la moitié se disent catholiques, 1 milliard musulmans, 500 millions

hindous , 400 millions boudhistes et 700,000 déistes, anémistes au

autres. Existerait environ 10 mille religions qui se subdiviseraient en

diverses branches. les chrétiens, par exemple, compteraient environ

34,000 sous-divisions. - La question que se posent les sceptiques face à

ces statistiques est toujours la même : quelle est la possibilité qu'une

de ces religions ou subdivisions soit la vraie compte tenu que les

milliards d'individus qui se disents membres des autres soient, de ce

fait, dans l'erreur ?

M. Johnny Ricardou - Drake,

Saskatchewan

Probablement oui. Dans un monde parallèle

comme celui conçu par Max de Broglie, Louis Bohr, Albert Planck et Neils Einstein.

M. Josaphat

Lavallée - St-Léonard-de-Port-Maurice, Québec

Vous dites que vous faites partie de

ceux qui vivent, selon la formule consacrée, «de payes en payes»

? - Nous vous en faites pas : vous faites partie de 78% de la population

des travailleurs salariés. - Faites attention quand même car, si vous ne

changez rien à vitre style de vie, vous allez éventuellement faire

partie des 32% des Canadiens âgés entre 45 et 64 ans qui n'ont rien,

mais absolument rien de prévu pour leur retraite.

Madame Sophie

Lemarchand - 87030, Gesuiti, Italie