|

Marcel Proust

Un point de vue personnel

de

Paul Dubé

(et Copernique Marshall)

--

Pour l'Index,

cliquer ICI.

Proust

en anglais

(De la traduction en anglais d'À la recherche du Temps

perdu.)

Avant-propos

Comprenons-nous bien :

Notre propos n'est pas ici de démontrer

que la traduction effectuée par un traducteur quelconque est supérieure

à celle effectuée par un autre. L'on verra que chronologiquement

chaque traducteur rend hommage à son prédécesseur et qu'il avoue avoir

largement profité des travaux entrepris au fil des ans dans l'édition

française d'À la recherche.

Notre propos est de démontrer que jeter

un coup d'oeil sur les problèmes que Proust pose à tous ses

traducteurs permet de pénétrer avec plus de profondeur dans l'essence

même de l'écriture qu'il a inventée pour rédiger son chef

d'oeuvre.

***

Lire Proust en anglais ?

On ne sait plus, au juste, en combien de langues Proust a été traduit. Au moment où ces lignes sont écrites, deux nouvelles traductions doivent

paraître sous peu, l'une en chinois, l'autre en japonais ; et l'on est en train de préparer une sixième ou septième en allemand.

Si, pour un lecteur français, ces traductions n'ont apparemment qu'un intérêt encyclopédique,

l'éclairage différent qu'elles donnent sur À la recherche examiné d'un point de vue

linguistique est un aspect qui ne peut pas être ignoré.

En anglais (éditions britanniques et américaines), on en est à un minimum de cinq

(et même partiellement six) traductions et

avant de soulever les particularités qu'elles soulignent, il faut

comprendre que leur histoire individuelle est intimement reliée aux éditions parues en français.

Rappelons-en les grandes étapes de ces éditions :

- La première ou édition originelle

constituée du premier volume publié chez Grasset en 1913 et les

suivants, chez Gallimard, entre 1918 et 1927 (y compris une version révisée

du premier volume).

- Une deuxième version dont la dernière

impression a été réalisée en 15 volumes

publiée chez Gallimard entre 1947 et 1949.

- Une troisième, en 3 volumes de la

collection La Pléiade, préparée à partir de manuscrits originaux

par Pierre Clarac et André Ferré, en 1951.

- Une quatrième en 4 volumes dans la

même collection, basée sur la version précédente à laquelle on

a jouté des notes et toutes les variantes sous la direction de Yves

Tadié, en 1982.

- Et une cinquième en dix volumes basée, comme la version précédente,

sur les manuscrits originaux, mais avec une approche différente et diverses variantes

additionnelles dont certaines

en provenance d'une deuxième version dactylographiée d'Albertine

disparue découvertes peu de temps auparavant, le tout sous la

direction de Jean Milly, entre 1983 et 1987 (et révisée en 2003).

(L'ordre entre la quatrième et la cinquième est parfois confondue entre les dates de la rédaction et les dates de la publication. - Elles sont, pour les fins de cette page, considérées presque rédigées en même temps.)

De ces versions,

l'on doit se pencher en premier lieu sur celle du premier traducteur

anglophone d'À la recherche, C. K. Scott Moncrieff (1889-1930) qui fut, de ce fait, son premier traducteur, toutes langues confondues.

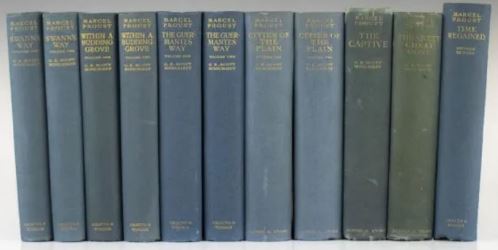

Dès septembre 1922, il fait paraître chez Chatto et Windus, Swann's Way

(Du côté de chez Swann). Sa réception dans les revues anglaises

est particulièrement louangeuse et Proust, qui en a eu vent, malgré sa connaissance limitée de l'anglais, lui écrit le 10 octobre 1922 pour le remercier et le complimenter tout en critiquant, de son habituelle manière voilée, certaines

ambiguïtés, telle que le choix de son titre général («Remembrance of Things

Past" tiré d'un sonnet de Shakespeare) et de celui de «Swann's Way» qui ne traduit pas,

selon lui, exactement la signification de «Du côté de chez Swann», sauf que Proust meurt un mois plus tard, le 18 novembre 1922.

Les volumes de la traduction de Scott Moncrieff continuent, à partir de ce

moment-là, à paraître sous les titres et au rythme suivants :

II. - À l'ombre des jeunes filles en fleurs - Within a Budding Grove (1924)

III. - Le côté de Guermantes - The Guermantes Way (1925)

IV. - Sodome et Gomorrhe - Cities of the Plain (1928)

V. - La prisonnière - The Captive (1929)

VI. - Albertine disparue - The Sweet Cheat Gone (1930)

Mais, alors qu'il est en train de traduire le dernier volume

«Le Temps retrouvé» sous le titre de «Time regained»), Moncrieff meurt à son tour et compte tenu de

la popularité croissante d'À la recherche, la traduction de ce volume est alors assurée par Stephen Hudson (un

pseudonyme de Sydney Schiff) en Angleterre en 1932 et, la même année, par Frederick Blossom, aux États-Unis, sous le titre de «The Past Recaptured».

(Cliquer pour agrandir)

On en est, à ce moment-là, à la première édition française, chez Gallimard, édition assurée

à partir des manuscrits des derniers volumes, édition préparée par Robert

Proust, le frère de Marcel, Jacques Rivière et Pierre Paulhan.

Nous n'avons pas chercher à obtenir de plus amples détails sur ce qui est arrivé

précisément par la suite à

La recherche en Grande Bretagne, mais on peut assumer qu'elle a suivi à peu près ce qui lui est arrivé aux États-Unis où la version Moncrieff-Blossom a été réunie en deux volumes chez Random House

dès 1934, précédée d'une introduction de Joseph Wood Krutch (1883-1970), un des plus

renommés critiques-essayistes américains des années

de l'époque. - Cette introduction, nous la reproduirons sous peu en

annexe. (Si possible, une traduction sera éventuellement jointe.)

Cette version, dans différents formats, est restée étonnamment inchangée (l'un des auteurs

du présent texte en possède une datant de 1963), sauf pour la mise en

page et les inévitables erreurs typographiques - jusqu'en 1981 (sic)

: un total de 47 ans !

Une exception à cette situation : un volume, «Time regained», paru en 1970 traduit par Andreas Mayor en 1970 qui avait entrepris de traduire tout

À la recherche, mais, comme Moncrieff, Jacques Rivière et Robert Proust, il est décédé avant

d'avoir atteint le but qu'il s'était fixé.

Ce n'est conséquemment qu'en 1981, que Terence Kilmartin entreprit, suite à la publication de la version

Clarac-Ferré de 1954, de réviser la version Montcrieff, Blossom et Mayor

(et probablement le volume traduit par Hudson) pour rééditer une

nouvelle version, en trois volumes, d'À la recherche chez Random House

aux USA et chez Penguin en Angleterre.

Parut par la suite, l'année suivante, en Australie, A Search for Lost Time : Swann's

Way, traduit par James Grieve sous les auspices de l'Australian National University. -

Ce volume, pourtant louangé par la critique, connut curieusement peu de

succès et n'est plus disponible depuis longtemps. - James Grieve, à la

demande de Christopher Prendergast (voir ci-après) a également traduit Albertine

disparue (The Fugitive).

Puis, en 1992, sur la base de l'édition Tadié (La Pléiade, 1987-89) une nouvelle édition parut encore une fois chez Random House (Modern Library), à partir des textes de

Kilmartin, Moncrieff et Blossom - et, on peut le supposer. les Swann's Way de Grieve

et de Stephen Hudson -, sous la direction de D.J. Enright. - Un nouveau titre : «In Search of Lost Time».

- Sept volumes, toujours disponible - en format epub - chez Amazon-Kindle.

Et finalement, en 2003, l'éditeur Penguin demande à Christopher Prendergast

d'entreprendre une version moderne, débarrassée des expressions dites edwardiennes

des éditions précédentes. Cette traduction fut confiée à sept écrivains

différents sous les titres suivants :

(Cliquer pour

agrandir)

1 - Lydia Davis : The Way by Swann's

2 - James Grieve : In the shadow of young Girls in Flower

3 - Mark Treharne : The Guermantes Way

4 - John Sturrock : Sodom and Gomorrah

5a - Carol Clark : The prisoner

5b - Peter Collier : The Fugitive

6 - Ian Patterson : Finding Time Again

(Ce qui n'a pas empêché William Carter de publier, en 2013,

Swann's Way et, en 2015, In the Shadow of Young Girls in Flower...)

La critique

Entre la première édition (Moncrieff) et

celle de Kilmartin qui, à toutes fins utiles, doit être considérée comme

étant publiée dans le même foulée, toutes les critiques ont encensé le

travail commencé par Moncrieff qu'on a considéré - et que l'on considère toujours -

comme étant un chef-d'oeuvre à part entière.

La nouvelle édition qui se veut plus adaptée aux lecteurs du XXIe siècle

n'a de son côté pas fait l'unanimité.

Son critique le plus acerbe, André Acerman, considère qu'on aurait dû

laisser ce qui était déjà «très bien» sans y toucher :

«The moral couldn’t be simpler: leave well-enough alone.»

(Proust's Way - New York Review of Books - 1er décembre 2005)

D'autres ont été plus nuancés et certains ont même avancé qu'il était

temps que l'on dépoussière un livre écrit il y a cent ans et traduit

par un auteur tout droit sorti du XIXe siècle avec ses tournures de phrase et

son vocabulaire plus ou moins dépassés.

Ce que l'on a reproche, essentiellement à

l'ensemble, fut : d'une part, le manque d'unité ou plutôt

d'homogénéité dû au nombre de traducteurs

et, d'autre part, la perte du style utilisé par Moncrieff plus près de l'époque

où fut publié À la recherche de même que le rythme des phrases souvent embellies

par lui, certes, mais qui est continuellement interrompu dans cette nouvelle

version où l'on a tenu à rester le plus près possible du texte proustien

(en particulier Lydia Davis) en tenant compte le nombre de mots et même la longueur de chacun.

(New York Review of Books, Boston Review of

Books, London Review of Books, New York Times, New Yorker, The Guardian, etc.)

Ce que nous avons noté personnellement, après avoir pris

connaissance des traductions de Montcrief-Kilmartin, Enreight et les toutes

dernières sous la direction de Prendergast (en en comparant de larges

extraits), c'est l'impossibilité qui devient vite évidente de

traduire, du moins en anglais, les nuances de la langue proustienne :

- son maniement du temps à l'intérieur

d'une même phrase dont les verbes peuvent passer du présent au futur pour

en revenir au passé, parfois défini, parfois indéfini n'a pas d'équivalent

(concordance des temps) en anglais.

- son vocabulaire simple, mais qui, par

l'ajout de deux, trois et même quatre adjectifs ou adverbes (convergences

stylistiques) en arrive à décrire

des scènes ou des moments à peu près comme la retouche d'une toile par

l'application successives de couleurs différentes alors que le vocabulaire anglais, plus considérable, a des

mots plus précis, mais moins nuancés

- les pauses dont certaines phrases ou mots

ralentissent le rythme à l'intérieur d'un paragraphe alors que ces mêmes pauses, en anglais,

semblent plus être des arrêts complets, ce qui, forcément, occasionne

une certaine dissonance ou arythmie.

Et nous en aurions long à dire sur la poésie

de Moncrieff qui est peut-être plus imagée (et qui fait partie de son

charme), mais qui n'a aucun rapport avec l'univers quasi feutré de Proust, univers qui se transforme

presque en voyeurisme chez Prendergast.

Chose certaine : lire Proust en anglais est

une façon de réapprendre à le lire avec plus d'attention en français.

Une note :

De tous les commentaires écrits par les

traducteurs qui ont contribué à la dernière édition d'À la recherche

en anglais ( celle sous la direction de Prendergast), retenons la conclusion

de celui qui a signé celle qui en introduit le dernier volume, Finding Time

Again, Ian Paterson :

«Si la tâche de [l'auteur de La recherche] est de nous faire comprendre les différentes manifestations (prodromes) de notre vie intérieure, c'est à un traducteur de nous les communiquer directement, sans détour, telles qu'elles nous sont décrites, et non nous les présenter sous la forme de symboles ou d'images comme [semblent l'avoir fait] Mayor, Kilmartin ou Enright.

«La question du vocabulaire est, tout compte fait, facile à résoudre. Et la curieuse syntaxe de Proust, avec ses

digressions, chacune déplaçant celle qui la précède, et qui nous font penser, d'une certaine, manière,

au "Contes des Mille et une nuits" qu'il adorait, peut plus ou moins être imitée.

«La grande difficulté pour un traducteur de Proust découle de la presque impossibilité de transmettre le plaisir qui émane du style proustien avec sa poésie, ses allitérations, anagrammes et paragrammes ou, ce que Malcom Bowie a appelé

"le rythme qui se dégage de la précision et du flou de ses

descriptions".

Il faudrait toute une vie à un traducteur pour résoudre cette difficulté.»

(«If it is the writer's task to translate his 'book of inner signs', it is the translator's task to render it correctly: Mayor, Kilmartin and Enright departed from earlier versions by turning those signs, quite wrongly, into 'symbols', but they have to be signs.

«Questions of vocabulary are not, in the end, all that difficult to resolve. And much of Proust's curious syntax, with its sinuous sideways movements into a series of digress ons, each one displaced by the next, reminiscent of his beloved Arabian Nights in miniature, can be more or less adequately imitated.

«What remains a constant frustration, for this translator at least, is the near-impossibility of conveying the more detailed pleasures of Proust's writing, its poetic features, alliterations, anagrams and paragrams, and everything that Malcolm Bowie has described as

'the rhythm of concentration and dispersal in which Proust's details are

caught'.

It would take another lifetime of translation to find a way of doing that.»)

La polémique Acerman-Davies, sous cet optique, nous

paraît presque enfantine.

Les

introductions au nombre de huit qui accompagnent l'édition Prendergast (y compris celle, générale, de

Pendergrast lui-même) seraient selon nous, réunies dans un seul volume, une excellente

introduction à La recherche.

Et un ajout :

Pour traduire en anglais la première et si célèbre

phrase du début d'À la recherche, «Longtemps je me suis couché de bonne

heure», plusieurs auteurs, amateurs et farceurs se sont essayés :

«For a long time I used to go to bed

early.»

«For a long time I would go to bed early.»

«Time was when I went to bed early.»

«Time and again, I have gone to bed

early.»

La palme, à notre avis, reviendrait à celui

qu'on n'a pas pu identifier et qui aurait fait parvenir aux éditeurs Penguin

la phrase suivante :

«For bloody ages, it was lights out,

early.»

Pour tetourner à

l'INDEX, cliquez ICI.

Autres

liens

Pour l'édition courante du Castor™ de Napierville,

cliquez

ICI

Pour l'index général du

site de l'UdeNap, cliquez ICI.

|